いのちの現場

2025/09/29

Green Dialysis(グリーンダイアリシス)とは?産学連携で挑む、持続可能な透析医療の実現

- インタビュー

- メディカル事業

- 血液透析

目次

近年、あらゆる分野でサステナビリティへの関心が高まる中、医療現場においても環境負荷の低減が新たな課題として浮上しています。とくに、大量の水やエネルギー、プラスチック製品を消費する透析医療の分野では、「Green Dialysis」という考え方が欧州を中心に広がりを見せています。

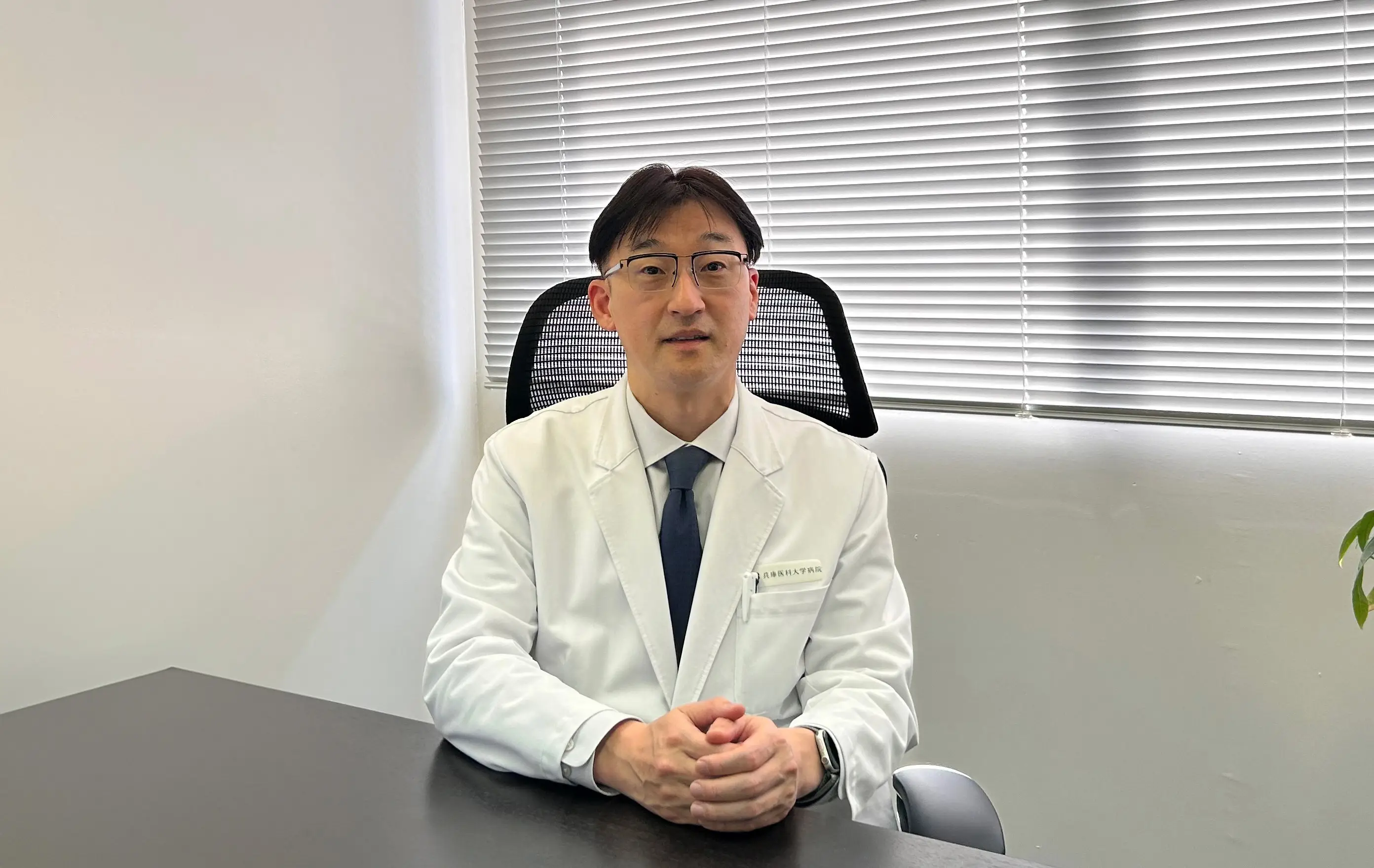

本記事では、生体化学工学を専門とする法政大学の山下明泰先生と、日機装で透析装置の開発プロジェクトに携わるガブリエルさんへのインタビューを実施。「Green Dialysis」の基本的な考え方から、日機装の具体的な取り組み、そして持続可能な透析医療に向けた今後の展望まで、お話を伺いました。

山下明泰:法政大学生命科学部 環境応用化学科/大学院 理工学研究科 教授。化学工学を専門とし、医学分野への応用研究を行っている。医師や企業との共同研究を通じて、病気や怪我の治療に貢献する医療用具の開発に取り組む。 ガブリエル・サプトラ:日機装株式会社メディカル事業本部事業推進部装置製品グループ所属。海外向けの透析装置開発を経て、現在は海外市場の分析と製品企画に取り組む。 (※所属・肩書は取材時点のものです) |

Green Dialysisとは?透析医療に「環境配慮」が求められる背景

――はじめに、本記事のテーマである「Green Dialysis(グリーンダイアリシス)」が、どのような概念なのか教えていただけますか?

山下先生:Green Dialysisは、「Green(環境に優しい/持続可能な)」と「Dialysis(透析医療)」を組み合わせた言葉です。透析で消費する①水、②プラスチック、③エネルギーの量を少しでも減らそう、というのが基本的な考え方になります。

そもそも多くの病気が薬を投与する「足し算の治療」であるのに対し、透析は体内に溜まった老廃物や水分などを取り除く「引き算の治療」です。この「引き算」を行うために、ほかの治療法にはない、多くの資源を消費する特性があり、環境負荷が課題となっています。

たとえば、1回の透析では約200Lの水が必要で、そのうち治療で約120Lを使用します。また、人工腎臓(ダイアライザー)や血液回路はプラスチック製の使い捨て製品が主流ですし、装置の稼働や透析液の加温には多くの電気、すなわちエネルギーが必要です。

山下先生

山下先生

――透析医療における環境への配慮が求められるようになったのは、いつ頃からでしょうか?

山下先生:10年ほど前から「Green Dialysis」に関する論文が欧州で出始め、日本で注目されるようになったのはここ3年ほどのことです。背景には、環境先進国である欧州の高い意識があると考えられます。

これまで医療の世界では、命を守ることが最優先されてきました。もちろんその考えは今も変わりませんが、同じ治療効果を得られるのであれば、より環境に配慮した方法があるのではないか、という新しい視点が生まれてきたのです。

――日本におけるGreen Dialysisの現状はいかがでしょうか?

山下先生:日本は欧州に比べると、まだ環境配慮への意識が浸透しているとは言えない状況ですが、共感の輪は着実に広がりつつあります。今年、日本透析医学会内に専門チームが発足し、ガイドラインの策定に向けた議論が始まったところです。

実は私自身、40年ほど前に、治療の質を維持したまま透析液の流量を減らす研究に取り組んでいました。当時は医療費の削減や治療の最適化が目的でしたが、結果的に水の使用量を減らすことにつながり、現在のGreen Dialysisの考え方に通じる部分があったと感じています。

実践例こそまだ少ないですが、ガイドラインが策定されれば、環境に配慮した透析医療が全国的に広がっていくことが期待できるでしょう。

※日本透析医学会…一般社団法人日本透析医学会。透析療法を中心とした血液浄化療法に関する学術の発展に寄与することを目的とした活動を行う。

日機装が挑む、持続可能な透析医療の実現

――日機装では、いつ頃から環境配慮に取り組んでいるのでしょうか?

ガブリエル:当社では10年以上前から、製品の省エネ・節水といった効率化を追求してきました。そして2020年頃、欧州でGreen Dialysisに関する指針が示されたことを機に、環境配慮をより強く意識した開発を推進しています。

ガブリエルさん

ガブリエルさん

――具体的にはどのような取り組みをされているのですか?

ガブリエル:日機装は、生産拠点と製品開発の両面で環境配慮に取り組んでいます。

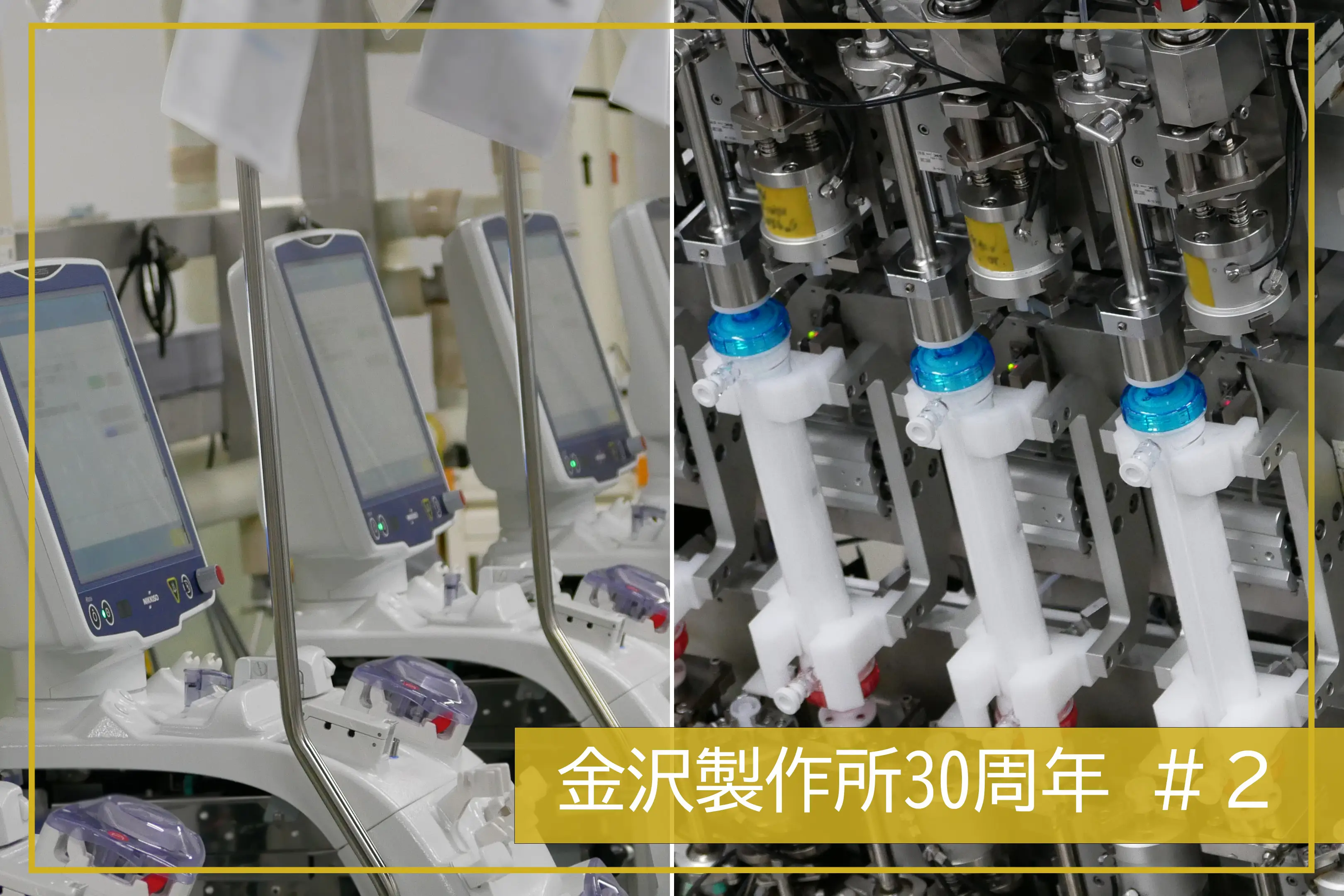

まず、透析装置やダイアライザーの生産拠点である金沢製作所では、工場の屋根にソーラーパネルを設置して太陽光発電システムの導入(オンサイトPPA)を行うなど、電力を再生可能エネルギーへ切り替えてきました。その結果、現在金沢製作所で使用する電気については、実質、再生可能エネルギー100%を実現しています。これにより、年間7,400トンのCO2削減ができる計画です。さらに、ボイラーの燃料も重油からCO₂排出量がより少ないLNGサテライトへと変更済みで、製造過程における温室効果ガスの排出抑制が進んでいます。

――製品開発の点ではどのような工夫をされているのでしょうか?

ガブリエル:製品開発においても、さまざまな工夫を凝らしています。たとえば、プラスチック製品である血液回路をシンプルな設計に変更することで、資源の使用量を削減しています。さらに、梱包を工夫して、1箱あたりの梱包数を増やすことで、輸送や廃棄の際に発生するCO₂(カーボンフットプリント)の削減にもつながっています。

また、透析装置については、内部の配管の容積を小さくすることで、治療後に必須となる消毒工程で使う消毒液の使用量を減らしています。さらに透析溶剤溶解装置においては、透析溶剤の量を自動制御することで、余分な透析液の生成をおさえる機能も搭載しています。

血液流量、透析液流量といった治療の根幹に関わる設定は、多くのクリニックで類似しています。私たちは消毒工程の効率化など、治療そのもの以外の部分で環境負荷をいかに減らせるかに注力し、日機装ならではの強みを発揮したいと考えています。

※血液回路…人工透析の際、患者の血液を体外に取り出して浄化し、再び体内に戻すための管路システム。

――山下先生は、メーカーによるこうした取り組みをどのようにご覧になりますか?

山下先生:これまでは「効率の良さ」や「手間の少なさ」が装置を選択する際の主な基準でしたが、今後は「グリーンなシステムであるか」という視点を選択肢に加えていくことが必要になっていくでしょう。

先ほどガブリエルさんがお話しされたように、日機装さんが治療の周辺にある消毒工程などに着目している点は、非常に良いアプローチだと思います。今後は、装置の洗浄に使用する熱水を加温するためのエネルギーを、いかに削減していくかが課題と言えるかもしれませんね。

ガブリエル:おっしゃるとおりです。配管の小容量化による加温対象の削減や、熱が外部に逃げるエネルギーのロスを低減するといった改良を重ね、将来的には、より効率的な消毒を目指していきたいと考えています。

――今後、メーカーにはどのようなことを期待されますか?

山下先生:究極のGreen Dialysisとして、私はポンプも電源も不要で、水・プラスチック・エネルギーの使用量を大幅に削減できる「装着型人工腎臓」の研究を進めています。メーカーの皆さんには、明日の製品開発だけでなく、こうした10年後、20年後を見据えた長期的な視点での共同研究にも期待したいですね。

山下先生の研究室の様子

山下先生の研究室の様子

アカデミアと企業、それぞれの視点から描くGreen Dialysisの未来

――日本でGreen Dialysisの考え方を普及させていくためには、どのような課題があるのでしょうか?

山下先生:日本の透析医療は比較的小規模な民間のクリニックが大部分を担っているため、最終的には経済的な合理性が大きな判断材料となります。環境に配慮した治療に対して、診療報酬上で何らかのサポートが得られるような、国や社会全体での支援がなければ、本格的な普及は難しいかもしれません。

もちろん、大前提として環境配慮によって治療の質が落ちては本末転倒です。たとえば、より治療効率の高い「オンラインHDF」という治療法で質を高めたうえで、その向上分を水やエネルギーの削減に充てる、といった、治療の質と環境配慮を両立させる工夫が求められます。

※オンラインHDF…血液透析に「ろ過」の原理を加えることで、老廃物をより効率的に除去し、体への負担を軽減する方法。「ろ過」量に見合う補充液に、透析液の一部を分岐して使用することを「オンライン」という。

――メーカーの立場からは、普及に向けた課題をどう考えていますか?

ガブリエル:山下先生のお話のとおり、メーカー、研究者、医療現場、そして政府や保険機関など、さまざまな関係者が連携し、「環境配慮のためのコストを誰がどう負担するのか」という課題を共に考える必要があります。たとえば、環境に配慮した治療を選択した施設や患者さんの負担が軽減されるような仕組みがあれば、普及の一助となるかもしれません。

――最後に、Green Dialysisの理想の姿と、それに向けてのそれぞれの役割についてお聞かせください。

山下先生:そもそも論になりますが、透析にいたる患者さんを減らしていくことが、最大のGreen Dialysisだと言えるかもしれません。また、医療機器や消耗品だけでなく、患者さんの通院に伴うエネルギー消費まで含めた、トータルな視点で環境負荷を評価していくことも重要になるでしょう。

ガブリエル:私たちメーカーの使命は、既存の仕組みの中でも効率を上げるための研究開発を継続すること、そして、治療効果と環境配慮を両立できるような新しい機能を考え、製品として提供していくことだと考えています。これからも大学や研究機関の皆さま、医療現場の皆さまと連携し、持続可能な透析医療の実現に貢献していきたいです。

ピックアップ記事