いのちの現場

2025/10/29

誰もが等しく医療にアクセスできる世界を。Unitaidが実現する、命を救うイノベーション

- インタビュー

目次

医薬品や医療機器の開発が進む一方で、それらを必要としている世界中の人々に届けるまでには、価格、安全性、品質保証といった数多くの「見えない障壁」が存在します。

2006年に設立されたUnitaidは、WHO(世界保健機関)の傘下で、こうした障壁を取り除き、「革新的な医療への公平なアクセス」を実現するために活動する国際機関です。その支援は、今や年間3億2,000万人以上に届けられています。

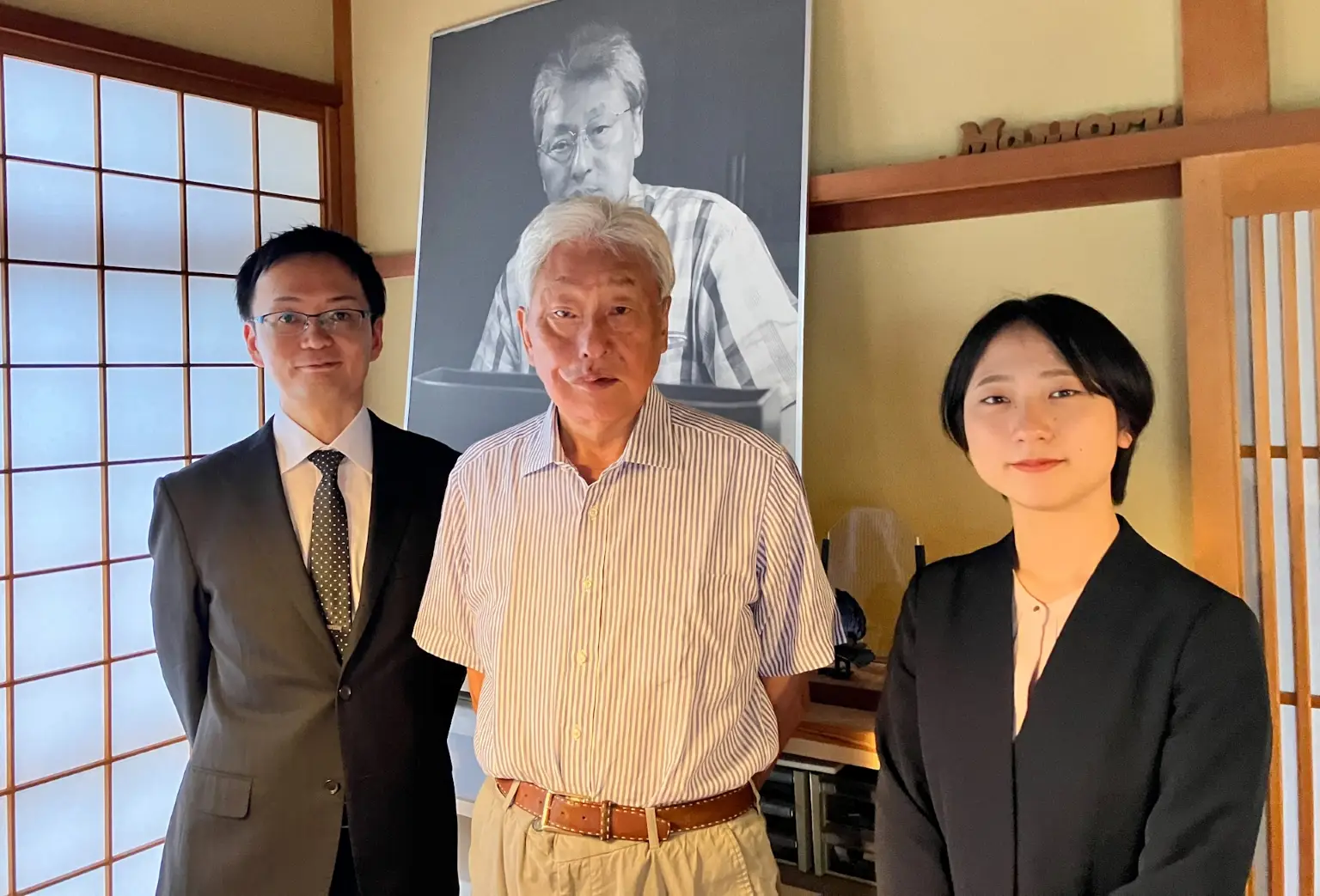

今回は、Unitaidで資金調達官を務める吉村麻美さんに、組織の使命や具体的な取り組みについてお話を伺いました。国際医療支援の最前線に迫ります。

| 吉村麻美: Unitaid 資金調達官。対外交渉・広報チームに所属し、主に日本や湾岸諸国からの資金調達を担当。前職の国連開発計画(UNDP)時代に赴任したアフリカのレソトでの経験を機に、グローバルヘルス分野での活動を志す。 (※所属・肩書は取材時点のものです) |

患者に医療が届くまでの「間」にある障壁を取り除く

――はじめに、Unitaidがどのような目的で設立され、どんな使命を掲げているのか教えてください

吉村さん: Unitaidは、2006年にフランス、ブラジル、チリ、ノルウェー、イギリスによって設立され、WHOの傘下で活動する国際機関です。「誰一人取り残さない」というビジョンを掲げ、すべての人が革新的な医薬品や診断薬、医療機器に公平にアクセスできるよう取り組み、低・中所得国の人々へ迅速かつ公平に届けることを使命としています。

Unitaidのロゴにはハチドリが使用されており、これは私たちの在り方を象徴するものです。自然界では小さな存在のハチドリですが、生態系には欠かせません。私たちも約120名と小規模な組織ですが、革新的な医療や医薬品が開発されてから必要とする患者さんに届くまでの、その間をつなぐ重要な役割を担っているのです。

――「革新的な医療への公平なアクセス」は、具体的にどのような仕組みで実現しているのでしょうか?

吉村さん: 新しい薬が患者の元に届くまでの間にはさまざまな「市場の障壁」が存在しており、Unitaidは、その障壁を取り除く活動をしています。

たとえば、私たちは製薬企業が新製品を登録する際の障壁を克服できるよう支援し、市場介入を通じてジェネリック医薬品の製造を促進することで、治療の「より手頃な価格」を実現したり、子どもや妊婦さんのための追加の臨床試験に投資して「安全性」を確保したりします。製薬会社が行う最初の臨床試験は男性を対象とすることが多く、初期の臨床試験から除外されがちな子どもや妊婦さんでの安全性が十分に確認されていないケースがあるためです。

さらに、WHOによる「品質保証」の取得をサポートし、各国の保健省が安心して新しい薬を導入できるよう後押しします。こうした地道な活動を通じて市場への参入を促し、競争を生むことで「需要の創出」にも繋げています。

多剤耐性結核から子宮頸がんまで。Unitaidのプロジェクト事例

――これまでUnitaidが手掛けてきたプロジェクトの中で、特徴的な事例を教えていただけますか?

吉村さん: 創設当初からHIV・エイズ、結核、マラリアの3大感染症を重点分野としています。現在はそれらに加えて、女性と子どもの健康や、新型コロナのような世界的な健康危機への対応も行っています。ここでは、日本政府に支援いただいたプロジェクトをご紹介します。

※以下プロジェクトの内容は、国際保健機関による海外での取り組み事例を紹介するものであり、医薬品の広告や医療情報の提供を目的とするものではありません。

多剤耐性結核:治療期間が3分の1に短縮され、注射も不要に

薬が効きにくい多剤耐性結核の治療は、従来18ヶ月以上にわたり毎日注射を続ける必要があり、副作用も重く、患者が治療を継続することが難しいものでした。Unitaidは、これを6ヶ月間の経口薬(飲み薬)で治療できる方法の開発を支援。患者の治療負担を大幅に軽減することに成功し、現在では100か国以上で導入されています。

小児結核:世界初・フルーツ味の子ども用抗結核薬

これまで子ども用の抗結核薬はなく、苦い成人用の薬を砕いて投与しており、服用させにくく、治療の継続が難しいという課題がありました。そこでUnitaidは、世界初となるフルーツ味の小児用抗結核薬の開発を支援。子どもたちに薬を飲ませやすくなり、これまで123か国の子供たちの完治までの治療継続に貢献しています。

HIV:低価格での治療薬提供を実現

日本企業が開発したHIV治療薬「ドルテグラビル」は、Unitaidの支援によってジェネリック製造が可能になりました。その結果、低・中所得国では年間約37米ドルという手頃な価格での提供が実現。年間2,500万人以上(HIV治療を受ける成人患者の約95%)が治療を受けられるようになり、HIV治療へのアクセスが大きく向上しました。

子宮頸がん:検診のハードルを下げる「自己採取キット」

子宮頸がんは女性において4番目に多いがんです。子宮頸がんの早期発見には検診が不可欠ですが、文化的な背景もあり、医療機関での受診に抵抗を感じる女性は少なくありません。こうした課題を受け、Unitaidは自分で検体を採取できる「自己採取キット」の導入を推進。検診のハードルを下げることで、子宮頸がんの早期発見に貢献しています。

東アフリカの「呼吸」を守る。医療用酸素供給プロジェクト

――日機装がプラントを供給している、東アフリカの「医療用酸素供給プロジェクト」について教えてください

吉村さん: このプロジェクトは、ケニアとタンザニアにアフリカ初の液化酸素製造プラントを設置し、医療用酸素の地域生産を実現するものです。中心国(ハブ)で製造した酸素を周辺国(スポーク)にも供給する「ハブ&スポーク」モデルによって、東アフリカ全体をカバーすることを目指しています。

2024年に日本政府から10億円の支援を受け、競争入札を経て日機装の米国子会社である日機装コスモダインにプラントの製造や保守をお願いすることになりました。このプロジェクトで酸素の生産量を3倍にし、価格を最大27%削減することで、今後10年で約15万人の命を救うことができると見込んでいます。

――そもそも、なぜ東アフリカでは医療用酸素がそれほど必要とされているのでしょうか?

吉村さん: 酸素はあまりに身近なため、その重要性が見過ごされがちでした。しかし、新型コロナウイルスのパンデミックによって、その価値が再認識されました。

医療用酸素はWHOが「代替不能の必須医療品」と位置づけているにもかかわらず、世界の人口の約60%が十分にアクセスできていないのが現状です。酸素不足が原因で毎年900万人が亡くなっており、そのうち約160万人が肺炎などを患う5歳未満の子どもです。

特にサハラ以南のアフリカでは供給業者が限られ、価格の高騰や供給不足が慢性化しています。これまで酸素供給は後回しにされがちでしたが、コロナ禍を経て、平時の今こそ安定した供給体制を築く必要があるのです。アフリカ全土で酸素は不足していますが、まずは成功モデルを確立するため、現地の受け入れ能力が比較的高い東アフリカからプロジェクトを開始しました。

――プラントの供給企業として、日機装が選ばれた理由は何だったのでしょうか?

吉村さん: 価格はもちろんですが、プラントの生産能力や冷却方式、予備部品の供給体制、そして長期的な保守メンテナンスの信頼性といった、多角的な技術要件が評価されました。その中で、日機装コスモダインが持つ世界的に高い技術力と、現地で持続的に信頼できる供給・メンテナンス体制を構築できる点が決め手になったと聞いています。

「援助」から「投資」へ。転換期を迎える国際医療支援のあり方

――近年の国際情勢の変化は、医療支援のあり方にどのような影響を与えていますか?

吉村さん: ここ数年で、開発援助のあり方は大きく変わっています。各国の厳しい財政事情などを背景に、従来の「無償援助」から、民間企業などを巻き込む「投資型支援」へのシフトが世界的に進んでいるのです。

これは、支援する側とされる側の双方に恩恵がある、より持続可能な関係を目指す動きです。これまでの「与える側」「受け取る側」という上下関係ではなく、対等な「パートナーシップ」が、今後の国際支援の鍵になると考えています。

――そうした中で、日本の民間企業が貢献できる可能性はどこにあるとお考えですか?

吉村さん: 非常に大きな可能性があると考えています。人口減少が進む日本にとって、アフリカは巨大なマーケットであるといえるでしょう。これをビジネスチャンスと捉える視点が、持続可能な関係の構築に繋がるはずです。

また、グローバルヘルスと聞くと製薬会社など医療分野の会社の話と思われるかもしれませんが、貢献できる企業は多岐にわたります。今回の酸素供給プラントを提供した日機装のような機械メーカーはもちろん、物流、あるいは環境に配慮した製品開発など、医療分野以外にも、日本の企業が持つ技術やノウハウがグローバルヘルスに生かされる場面は数多くあるはずです。今回のプロジェクトが、日本の民間企業が国際課題の解決に参画する一つのモデルケースになることを期待しています。

誰もが公平に、必要な医療にアクセスできる世界を目指して

――吉村さんご自身は、グローバルヘルスの意義についてどのように感じていますか?

吉村さん:私がこの分野に進んだきっかけは、前職の国連機関でアフリカのレソトに赴任していた頃に遡ります。

当時、レソトではHIV・エイズが蔓延し、大人の4人に1人が陽性者という状況でした。脆弱な保健システムや医療へのアクセスの課題を前に、身近な人々が亡くなり、経済や政治といった社会の根幹にまで影響を与える様子を目の当たりにしました。こうした経験から、医療へのアクセスは、人々の命だけでなく、生活や社会全体、ひいては国の未来を守るために不可欠だと感じています。

――Unitaidとしての今後の展望をお聞かせください。

吉村さん: 私たちUnitaidは現在、2023年から2027年までの中期戦略を進めており、その中で「2030年までに30の主要な新しいイノベーションを普及させる」という目標を掲げています。

東アフリカの医療用酸素プロジェクトも、このモデルを元に、将来的には西アフリカなど他の地域へ展開することも視野に入れています。これからも革新的なアプローチで「見えない障壁」を取り除き、誰もが必要な医療にアクセスできる世界の実現に向けて活動を続けていきます。

ピックアップ記事

関連記事

-

いのちの現場

いのちの現場

【TICAD9レポート】持続可能な解決策とは?官民連携で挑む、アフリカにおける医療用酸素へのアクセス向上

- インダストリアル事業

- 技術開発

2025/10/27

-

いのちの現場

いのちの現場

Green Dialysis(グリーンダイアリシス)とは?産学連携で挑む、持続可能な透析医療の実現

- インタビュー

- メディカル事業

- 血液透析

2025/09/29

-

いのちの現場

いのちの現場

透析装置開発者が語る、グローバル視点のものづくり

- インタビュー

- メディカル事業

- 血液透析

2025/08/08

-

いのちの現場

いのちの現場

【専門医が解説】潰瘍性大腸炎の症状・診断方法・治療法|血球成分除去療法という選択肢

- インタビュー

- メディカル事業

2025/05/19