いのちの現場

2025/10/27

【TICAD9レポート】持続可能な解決策とは?官民連携で挑む、アフリカにおける医療用酸素へのアクセス向上

- インダストリアル事業

- 技術開発

目次

2025年8月、横浜で第9回アフリカ開発会議(TICAD9)が開催されました。この会議のテーマ別イベントにおいて、アフリカが長年抱える深刻な医療課題の一つ、「医療用酸素不足」に活路を見出す取り組みが紹介されました。

それは、東アフリカに医療用液化酸素の広域供給プラントを建設するというもの。日本政府の支援を受けて国際機関「Unitaid」 が主導して進めるプロジェクトで、技術パートナーには日機装グループが選ばれました。

なぜ、日機装がアフリカの医療課題解決のために選ばれたのか?その鍵は、高効率な「液化酸素」と、単なる慈善事業ではない「持続可能なビジネスモデル」にありました。本記事では、TICAD9のパネルディスカッションから、この取り組みの全貌をレポートします。

アフリカの未来を共に創る国際会議「TICAD」とは?

TICAD(ティカッド)とは、"Tokyo International Conference on African Development"(アフリカ開発会議)の略称で、日本政府が主導し、国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行、アフリカ連合委員会(AUC)と共催する、アフリカの開発をテーマとした国際会議です。

1993年に始まり、冷戦終結後に国際社会のアフリカへの関心が薄れつつあった中、アフリカ自身の主体性(オーナーシップ)と国際社会の協力(パートナーシップ)を基本理念にスタートしました。

アフリカ各国の首脳をはじめ、国際機関、パートナー諸国、民間企業、市民社会の代表など、多様な関係者が一堂に会するのが特徴で、単なる援助にとどまらず、貿易や投資の促進、技術協力など、幅広いテーマで議論が交わされます。

今回の会議では、そんなTICADの理念を体現する官民連携の好事例として、日機装が参画するプロジェクトが紹介されました。

日機装が医療用酸素製造プラントを手がけるプロジェクトが始動

多くのアフリカ諸国では、命を守るために不可欠な医療用酸素の供給インフラが脆弱で、安定的なアクセスが長年の課題となっていました。医療用酸素は、手術や救急医療、重症患者ケアや重度の呼吸器疾患の治療に欠かせない、他では代用できない医薬品です。とくにコロナ禍でその問題は浮き彫りになり、喫緊の対策が求められていました。

この課題に対し、低中所得国における医療へのアクセス向上に取り組む国際機関「Unitaid」は、東アフリカのケニアとタンザニアにおいて、近隣諸国を含む広域供給を可能にする医療用液化酸素製造施設の建設プロジェクト、「東アフリカ医療用酸素アクセスプログラム(EAPOA)」を進めています。この取り組みは、日本政府も支援しており、資金提供を通じてプロジェクトの実現を後押ししています。

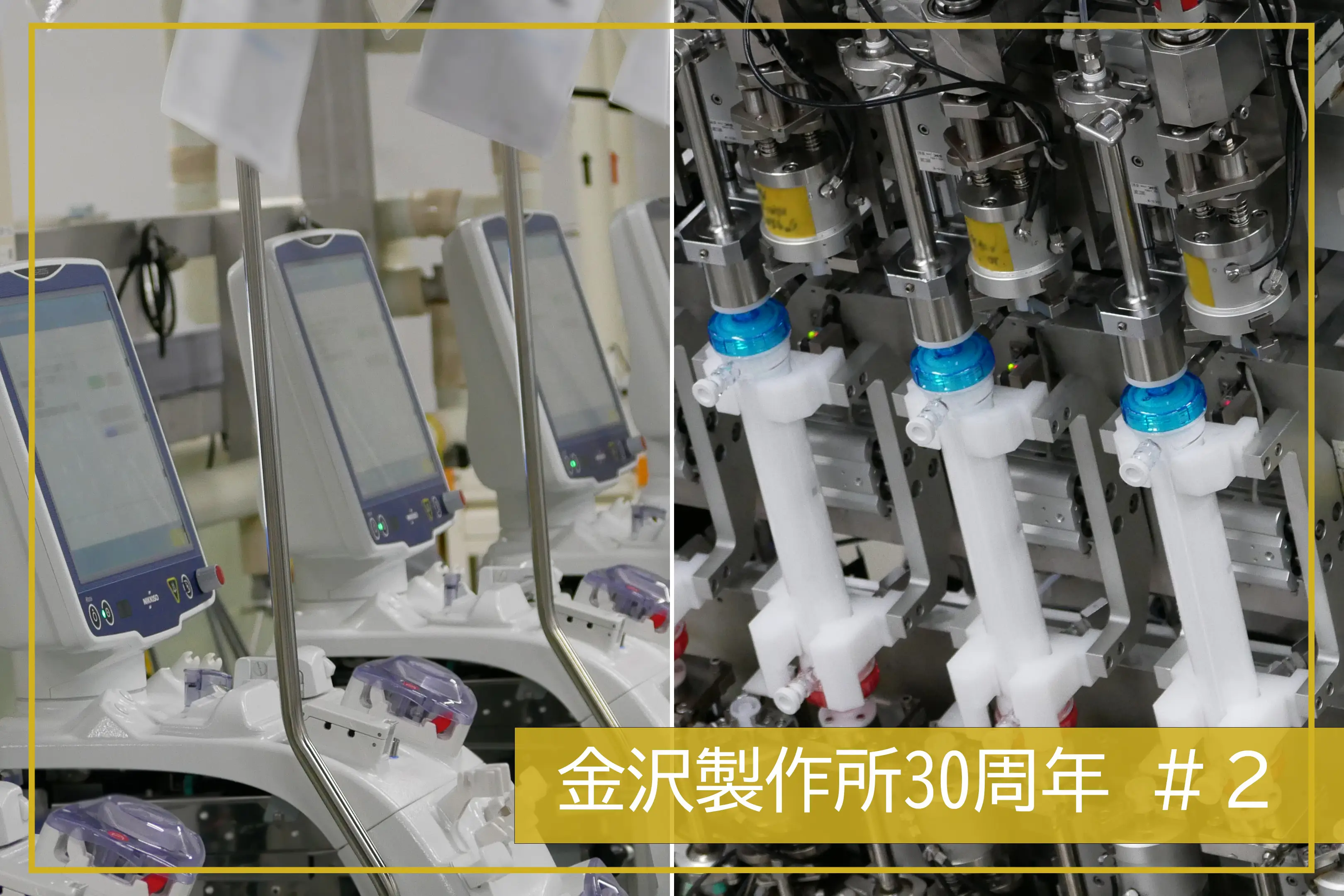

この官民連携プロジェクトにおいて、日機装の連結子会社グループであるClean Energy & Industrial Gasesグループがプラントを受注。長年培ってきた極低温の流体を扱う技術力を活かし、機器の製造からコミッショニング、そして将来の保守までを一貫して担うこととなりました。

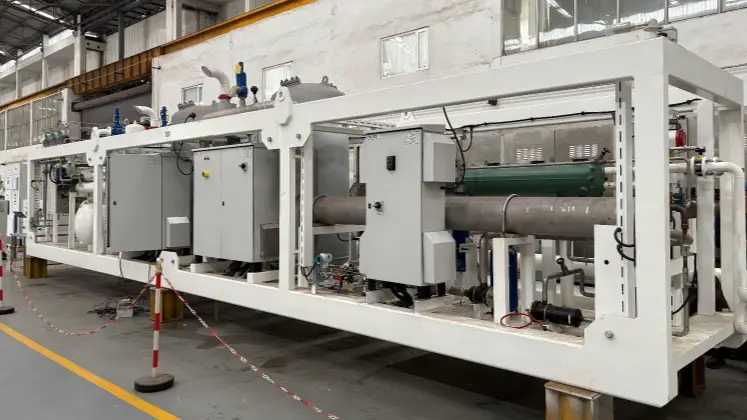

空気分離装置(ASU)の一部

空気分離装置(ASU)の一部

TICAD9で語られた、プロジェクトの意義と展望

TICAD9のテーマ別イベント「ヘルスシステム強化とユニバーサル・ヘルス・カバレッジの推進:医療用酸素へのアクセス向上における日本のリーダーシップ」では、このプロジェクトの意義や今後の展望について、関係者によるパネルディスカッションが行われました。

Unitaid事務局長が語る「持続可能な支援モデル」の重要性

Unitaidのフィリップ・デュヌトン事務局長は、今回のプロジェクトが単なる一過性の支援ではないと強調し、持続可能で再現性のあるモデルを構築することの意義を訴えました。

フィリップ・デュヌトン事務局長: 一つのプロジェクトで特定の人が恩恵を受けるだけでなく、持続可能で再現可能な「真の官民連携モデル」を確立できたことに大きな意義があります。日本政府、Unitaid、そして日機装のような民間企業が連携したこの液化酸素の取り組みは、今後のモデルケースとなるでしょう。

次のステップは、このモデルをほかの地域へ横展開することです。まずはケニアでの液化酸素の生産量を2倍、3倍に拡大し、将来的にはアフリカが自ら医療機器や医薬品を生産する「地域生産」へとつなげていきたい。こういった官民連携の取り組みを、日本とだけでなく、世界中にもっと広めていきたいと考えています。

Unitaid デュヌトン事務局長

Unitaid デュヌトン事務局長

日機装が拓く、アフリカにおける液化酸素の新たな供給網

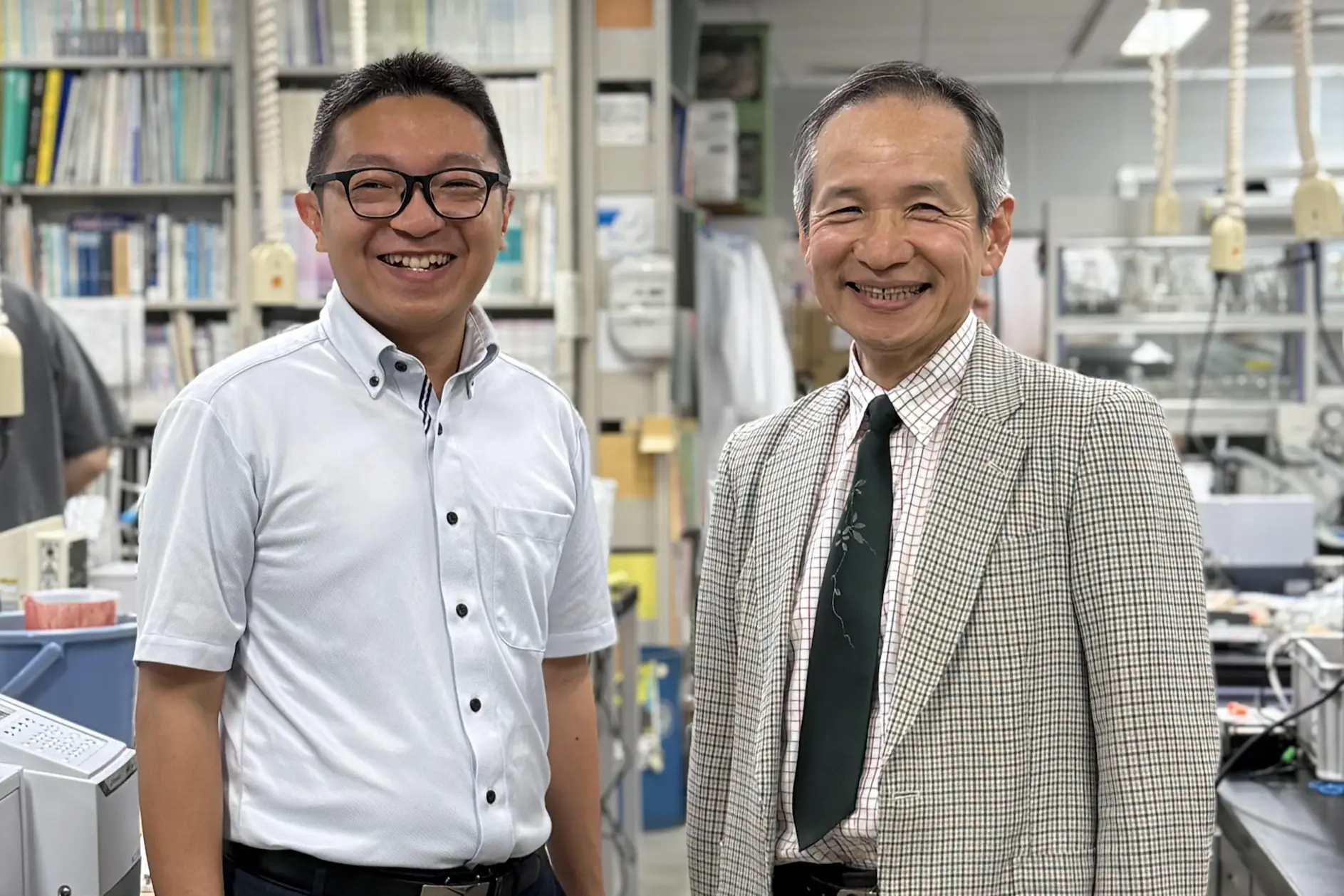

日機装が持つ「空気分離装置」の専門性が、アフリカの医療課題解決にどう貢献するのか。同社の齋藤 賢治 取締役 常務執行役員が、技術的な優位性とビジネスとしての持続可能性について語りました。

齋藤 賢治 取締役 常務執行役員:私たちが提供する空気分離装置は、空気から直接、医療用の高純度な液体酸素を生成できます。液体にすることで、気体よりもはるかに小さなスペースで多くの酸素を保管でき、病院側では電気などの追加のエネルギーを必要とせず、気化する際の圧力を利用してそのまま使用できるという利点があります。そのため、インフラが整備されていない地域においても、病院単位で設置することができます。

また、このプロジェクトは寄付や慈善事業ではなく、一つのビジネスとして自立しています。だからこそ、持続可能性が生まれ、アフリカの他地域でもこのモデルを再現し、展開していくことが可能となるのです。運用が現地企業で完結する仕組みも、この持続可能性に貢献しています。インドの製造拠点や南アフリカのサービス拠点など、日機装グループのグローバルネットワークを活かした供給体制のもと、今回のようなスポットを増やし、アフリカ全体でのカバレッジエリアを拡大していきたいと考えています。

さらに、装置を動かすための電力インフラが脆弱な地域においては、私たちの本業であるエネルギー分野、たとえば、LNGの小規模発電プラントの提供などでも貢献できる機会があると考えています。 日機装 齋藤取締役

日機装 齋藤取締役

官民連携でアフリカのUHC達成を目指す

本イベントでは、日本政府を代表して外務省の喜多 洋輔 国際保健戦略官も登壇。日本の技術と資金協力でアフリカの保健システム強化に貢献していく決意を語りました。

外務省 喜多 洋輔 国際保健戦略官 :日本は、すべての人が質の高い医療を受けられる「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)」の達成を国際社会で主導しています。とくに、多くの病気の治療に不可欠である医療用酸素へのアクセス向上は、UHC達成に向けた重要なミッションです。

これを後押しするため、日本政府はUnitaidを通じ、酸素プラントの建設や酸素供給装置の導入に約730万ドルの支援を実施しました。こうした取り組みは、アフリカが輸入に依存しない自立した医療アクセスを確立し、未来のパンデミックへの予防・備え・対応(PPPR)を強化することにも繋がるでしょう。

2022年のグローバルヘルス戦略で掲げたように、私たちはUHCの達成とPPPRの強化のため、各国政府、国際機関、民間企業との連携を通じて、グローバルヘルスの枠組みを整えていきます。

外務省 喜多国際保健戦略官

外務省 喜多国際保健戦略官

アフリカのUHC達成に向けた挑戦は、次のステージへ

今回のパネルディスカッションでは、アフリカにおける医療用酸素不足という喫緊の課題に対し、官民連携による持続可能な解決策を構築しようとする力強い意志が示されました。

特筆すべきは、アフリカを単なる「支援対象」としてではなく、ビジネスを通じて共に成長する「パートナー」として捉える視点です。慈善事業ではない、自立したビジネスモデルだからこそ、その取り組みはほかの地域へと広がり、現地の経済活動を促しながら、より多くの命を救う力となります。

今回の議論は、アフリカのUHC達成、そして世界の医療課題の解決に向けた、確かな一歩となることでしょう。

ピックアップ記事