いのちの現場

2025/05/19

【専門医が解説】潰瘍性大腸炎の症状・診断方法・治療法|血球成分除去療法という選択肢

- インタビュー

- メディカル事業

目次

潰瘍性大腸炎(かいようせいだいちょうえん)は、大腸の粘膜に慢性の炎症が起こり、腹痛や下痢、血便といった症状が続く指定難病です。医学的に原因が解明されておらず、日常生活にも大きな影響を及ぼすため、多くの患者さんやご家族が不安を抱えています。

日機装は、人工透析装置メーカーとして培った知見を活かし、潰瘍性大腸炎の治療法の一つである血球成分除去療法(Cytapheresis;CAP)に使用する機器を開発。治療の選択肢を増やすことで、薬の副作用や難治例に悩む患者さんの「生活の質(QOL)」向上に貢献してきました。

この記事では、潰瘍性大腸炎の治療と研究に長年携わってきた兵庫医科大学の新﨑 信一郎先生に、病気の基礎知識から診断、治療の選択肢、そして副作用の少ない血球成分除去療法について詳しく伺いました。

新﨑 信一郎:兵庫医科大学 消化器内科学講座 主任教授。大阪大学医学部を卒業後、消化器内科領域の診療・研究に従事。特に炎症性腸疾患(IBD)の専門家として、潰瘍性大腸炎をはじめとする難治性疾患の治療と臨床研究に長年取り組んでいる。 |

潰瘍性大腸炎とは?

―――潰瘍性大腸炎は、どのような病気なのでしょうか?

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜、特に直腸から連続的に広がる炎症を特徴とする病気です。厚生労働省によって特定疾患(指定難病)に定められ、医療費の助成対象となっています。国内の患者数は年々増加傾向にあり、現在はおよそ20万人を超えると推計されています。

若年層に多いとされてきましたが、近年では高齢者の発症も目立っており、全年代にリスクが存在します。慢性的な炎症が長期間続くと、大腸がんのリスクが上昇する点も重要です。特に発症から8年以上経過した方は、定期的な内視鏡検査で腸の状態を確認することが大切です。

炎症の範囲による分類

炎症の範囲による分類

出典:「血球成分除去療法ガイドブック」(新﨑信一郎先生監修、日機装株式会社発行)

多様な症状と診断の過程

―――潰瘍性大腸炎には、どのような症状があるのでしょうか?

潰瘍性大腸炎の症状は多様で、個人差があります。また、症状は活動期(悪化する時期)と寛解期(落ち着いている時期)を繰り返すことが特徴です。

【主な症状】

- 腹痛

- 粘血便(血液と粘液が混ざった便)

- 下痢

- 発熱

- 体重減少

- 便意切迫(急に我慢できない便意を感じる)

- 排便後も続く腹痛、1日のうちで腹痛を感じる時間が長い

―――潰瘍性大腸炎と診断されるまでの過程を教えてください。

まず問診と採血検査を行い、炎症の程度や貧血の有無を確認します。続いて、内視鏡検査(大腸カメラ)によって粘膜の状態を観察し、病変の広がりや重症度を評価。さらに、潰瘍性大腸炎に似た症状を示す感染性腸炎やクローン病※との鑑別も行います。

潰瘍性大腸炎は見た目の症状や採血の結果だけでは、診断がつかないとされます。特に初期段階では“過敏性腸症候群”と誤認されるケースも多く、潰瘍性大腸炎とわかるまでには時間がかかることがあります。

はじめは“たまにお腹が痛くなる程度”という軽い訴えだったものが、徐々に悪化して受診に至るケースも少なくありません。活動期と寛解期を繰り返す“波のある病気”なので、症状がない期間も油断はできないのです。そして、症状が進むと急に我慢できないほどの便意(便意切迫)を感じてトイレに駆け込むようになったり、排便後も腹痛が続いたり、1日のうちで腹痛を感じる時間が長くなったりします。こうした症状の変化に違和感を覚え、医療機関を受診する方が多いようです。

症状が軽微なうちは受診をためらう人も多く、診断が遅れ、結果として病状が進行してしまうというケースも。そのため、継続的な違和感がある場合は、早めに消化器内科を受診することが推奨されています。

※クローン病…口から肛門までの消化管に慢性的な炎症が起こり、びらんや潰瘍を引き起こす病気。潰瘍性大腸炎と同じく炎症性腸疾患の一つで難病に指定されている。

潰瘍性大腸炎による日常生活への影響と“見えにくい”困難

―――日常生活には、どのような影響がありますか?

潰瘍性大腸炎は、症状そのものだけでなく、日常生活にも様々な困難をもたらします。

- 腹痛による頻繁な欠席・早退など

- 急な腹痛や便意切迫による、外出や社会生活(通勤・通学、会議・授業など)への不安

- 周囲に理解されにくいことによる孤立感やストレス

外見からはわかりにくいため、周囲の理解が得られにくい側面もあります。そのため、医療だけでなく、教育現場や職場など社会全体での理解と配慮が必要です。

特に思春期の学生にとっては、症状への理解が得られないことで精神的な負担を感じたり、学校生活を送る上で困難が生じたりすることもあります。そのため、医療だけでなく教育現場での啓発活動も重要です。

潰瘍性大腸炎の治療法

―――潰瘍性大腸炎には、どのような治療法があるのでしょうか?

潰瘍性大腸炎の治療目標は、まず炎症を抑えて症状を改善させる「寛解導入(症状を落ち着かせること)」、そしてその良い状態を維持する「寛解維持(症状が落ち着いた状態を継続させること)」の2つです。治療法は主に以下の3つがあります。

1. 薬物療法

薬物療法は、潰瘍性大腸炎の治療において中心的な役割を担います。炎症を抑え、症状をコントロールするために様々な種類の薬が用いられます。

まず基本となるのが5-ASA(5-アミノサリチル酸)製剤です。この薬は比較的副作用が少なく、薬物療法の第一選択として用いられています。活動期に大腸の炎症を抑え、寛解導入、寛解維持を目的に広く利用されます。

しかし、5-ASA製剤だけでは効果が不十分な場合や、中等症以上の活動性の高い炎症に対しては、より強力な抗炎症作用を持つステロイド製剤(プレドニゾロンなど)が必要となることがあります。ステロイド製剤は即効性に優れており、急激な炎症の悪化を抑える際に用いられます。ただし、長期使用は骨粗鬆症や高血糖、精神的な副作用などが懸念されるため、原則3カ月以内での中止が推奨されます。

さらに難治性の場合は、免疫調節薬や生物学的製剤、JAK阻害薬といった強力な治療が選択肢となります。薬の効き方や副作用の出方は人それぞれで、どの薬が合うかは実際に使ってみないとわからない部分が大きく、まさに“オーダーメイド”のように、患者さんごとに治療の組み合わせを調整していく必要があります。

2. 血球成分除去療法(Cytapheresis;CAP)

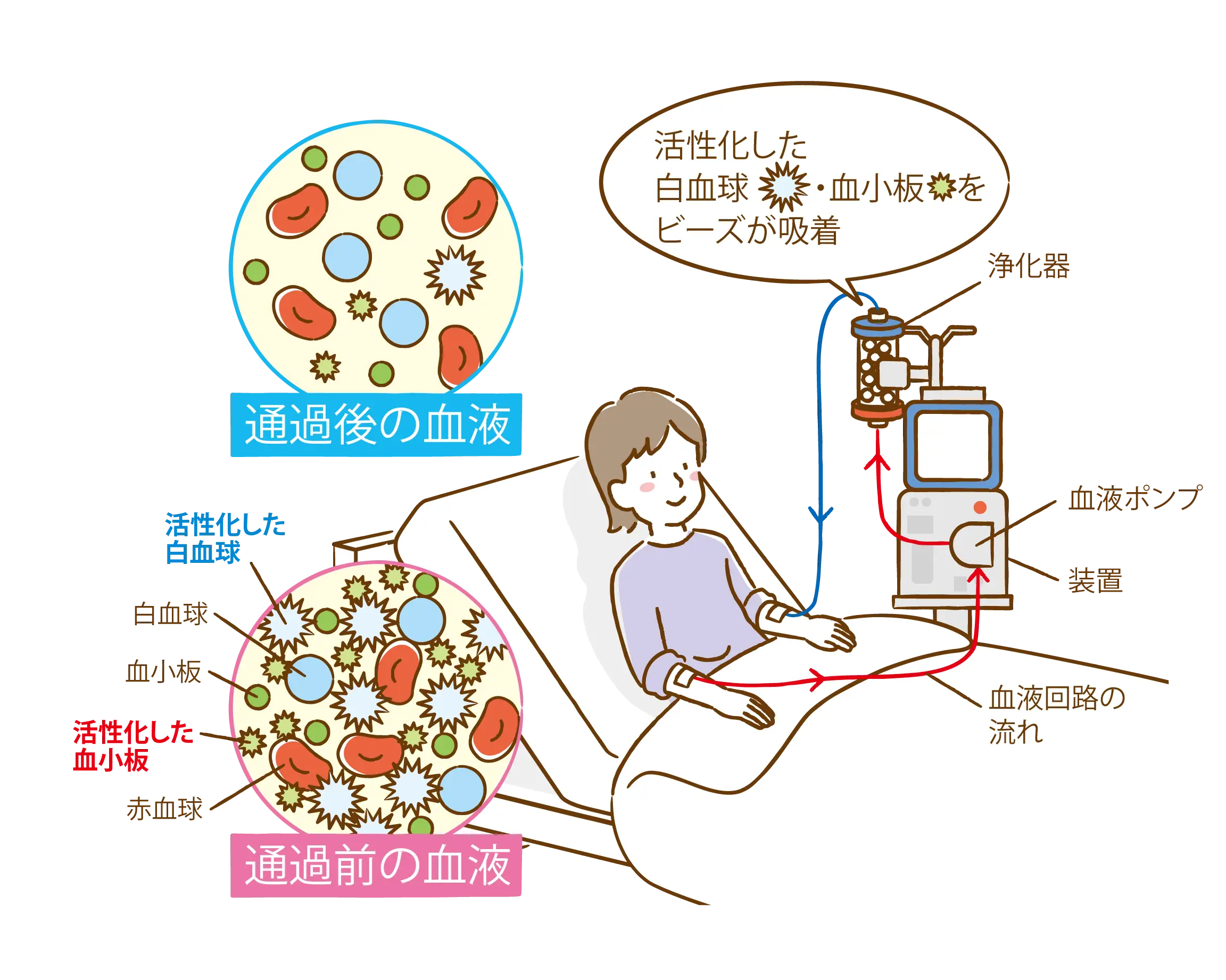

血液を一度体外に取り出し、炎症に関与する白血球(顆粒球・単球)などを専用の浄化器で除去し、血液を再び体内に戻す治療法です。詳細は後ほど説明します。

3. 手術療法

症状が重度で薬が効かない、あるいは長期間にわたる炎症によって大腸がんや前がん病変が確認された場合に、外科的な大腸の摘出手術が選択されます。

薬以外の選択肢「血球成分除去療法(Cytapheresis;CAP)」とは?

―――「血球成分除去療法」とは、どのような治療法でしょうか?

血球成分除去療法は、潰瘍性大腸炎の活動期において体に負担の少ない治療選択肢の一つです。特に薬物療法で効果が不十分な場合や、副作用の懸念から薬が使いにくい場合に検討されます。治療の仕組みと流れをご紹介します。

【血球成分除去療法の仕組みと流れ】

血球成分除去療法の仕組み

血球成分除去療法の仕組み

出典:「血球成分除去療法ガイドブック」(新﨑信一郎先生監修、日機装株式会社発行)

- 準備

・来室後、血圧測定などで体調を確認します。

・ベッドに横になり、治療のために両腕などの血管に針を刺します(穿刺)。 - 治療(体外循環 約60分)

・血液回路を接続し、片方の腕から血液を体外へ取り出します。

・取り出した血液は、浄化器で炎症に関わる細胞を除去した後、もう片方の腕から体内に戻されます。

・この間、血液が固まるのを防ぐための抗凝固剤が使用されます。 - 返血(約10分)

・治療(体外循環)終了後、血液回路内に残っている血液を体内に戻します。 - 治療終了

・針を抜き、止血を行います。

・血圧などを再度確認し、止血のためにしばらく安静にします。

血球成分除去療法は、寛解導入を目的とする場合、原則として週に1回以上の頻度で行われ、最大10回(特に症状が重い劇症の場合は11回)まで保険適用で受けることが可能です。具体的な治療スケジュールや回数は、患者さんの状態に合わせて主治医と相談の上決まります。

血球成分除去療法の最大のメリットとして、副作用がきわめて少ないことが挙げられます。薬が効きにくい方や、副作用が心配な妊娠中の方でも使える、安全性の高い選択肢です。治療中はベッドに横になって受けることができ、透析装置に似た機器が用いられます。ステロイドのように劇的な改善が一気に現れるというよりは、数回の治療を経て徐々に症状が落ち着いてくる、という印象です。

単独でも効果が期待できる血球成分除去療法は、薬物療法と併用することができる点も特徴の一つ。特にがんなど他の疾患を抱えている患者さんや、免疫抑制を避けたい方には有効な治療手段として選ばれています。

一方で、血球成分除去療法は専門機器と技術を要するため、すべての医療機関で実施できるわけではありません。臨床工学技士や看護師といった専門スタッフの配置や、治療体制の整備が課題となっています。

患者さん一人ひとりが自分らしく生きるために

―――潰瘍性大腸炎の患者さんが安心して暮らすためには、何が必要でしょうか?

学校や職場といった社会全体での理解が欠かせません。外見からはわかりにくい病気だからこそ、周囲の気配りや制度面のサポートが患者さんの安心につながります。

たとえば、トイレの位置に配慮した座席の配置や、急な外出・欠席を理解してもらえる雰囲気づくりがとても大切です。ちょっとした気づかいで、患者さんの安心感は大きく変わります。毎年5月19日に開催される「World IBD Day(世界炎症性腸疾患の日)」などの啓発イベントは、社会的認知を高める契機になることが期待されています。

潰瘍性大腸炎は、完治が難しいとされる一方で、治療法の進歩とともに“うまく付き合っていける病気”へと変わりつつあります。治療の選択肢を広げる技術と、その選択を支える社会の理解があってこそ、患者さん一人ひとりが自分らしく生活を送ることができます。

―――最後に、患者さんへのメッセージをお願いします。

私は、潰瘍性大腸炎を“不治の病”だとは考えていません。原因は必ず明らかになり、すべての方に有効な治療法が見つかると信じています。私自身、患者さんと前を向きたいという思いで、原因の解明や治療薬の開発に携わり続けてきました。まずは、その日が来るまでしっかり炎症を抑えながら、一緒に歩んでいきましょう。

潰瘍性大腸炎は、腹痛・下痢・血便などの症状が現れる指定難病ですが、基本となる薬物療法に加え、手術、そして血球成分除去療法といった多様な治療方法があります。この記事が、潰瘍性大腸炎への理解を深め、患者さんやご家族が前向きに治療に取り組むための一助となれば幸いです。

日機装は、血球成分除去療法を支える技術などを通じて、これからも患者さん一人ひとりに適した治療の実現と医療の発展に貢献していきます。

ピックアップ記事

関連記事

-

いのちの現場

いのちの現場

誰もが等しく医療にアクセスできる世界を。Unitaidが実現する、命を救うイノベーション

- インタビュー

2025/10/29

-

いのちの現場

いのちの現場

【TICAD9レポート】持続可能な解決策とは?官民連携で挑む、アフリカにおける医療用酸素へのアクセス向上

- インダストリアル事業

- 技術開発

2025/10/27

-

いのちの現場

いのちの現場

Green Dialysis(グリーンダイアリシス)とは?産学連携で挑む、持続可能な透析医療の実現

- インタビュー

- メディカル事業

- 血液透析

2025/09/29

-

いのちの現場

いのちの現場

透析装置開発者が語る、グローバル視点のものづくり

- インタビュー

- メディカル事業

- 血液透析

2025/08/08