くらしを豊かに

2025/07/09

【日本航空×日機装#1】2050年の空の脱炭素へ、航空業界を牽引するJALの取り組み

- 航空宇宙事業

- 航空機

- 脱炭素

- CFRP

目次

気候変動問題の解決に向けて、航空業界で脱炭素への取り組みが加速しています。そのトップランナーとして業界を牽引するのが、日本を代表する航空会社・日本航空(JAL)グループです。2050年のネット・ゼロエミッションを目標に掲げ、先進的な取り組みを行っています。

今回は2回に分けて、JALグループの皆さまにインタビュー。第1回目となる本記事は、脱炭素に向けたJALグループの具体的な取り組みについて伺います。#2では、利用が広がる炭素繊維強化プラスチック(CFRP)、そしてCFRPの加工に強みを持つ航空機部品メーカー・日機装に対する期待について、お話を聞きました。

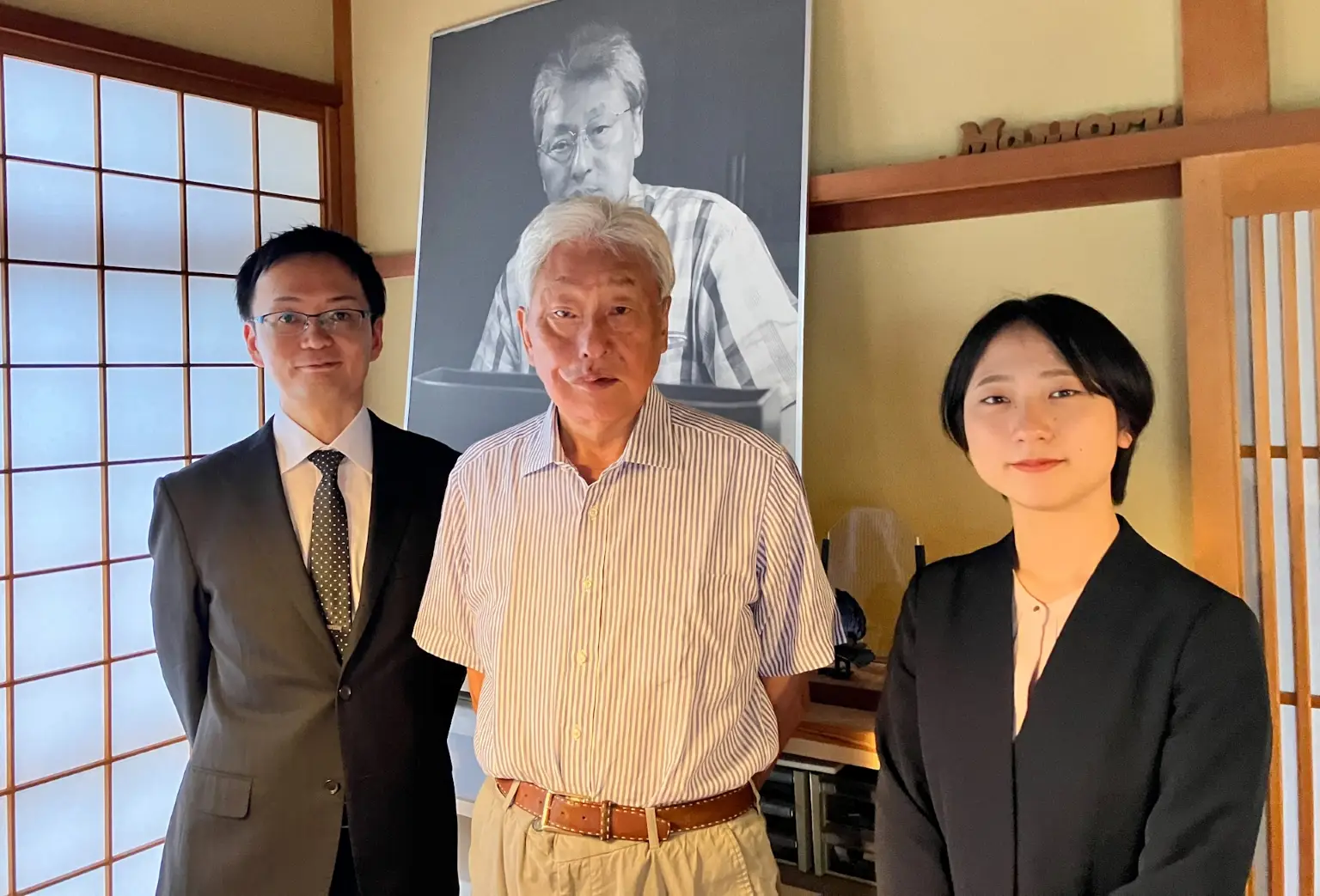

秋保 健太郎:日本航空株式会社 総務本部 ESG推進部 GX企画グループ主任。政府機関、銀行のリスク管理部門にて企業やプロジェクトの環境社会配慮確認実務に従事。2024年9月より現職。JALのネット・ゼロエミッション施策の開示や推進に取り組む。 緒方 隆裕:株式会社JALエンジニアリング 技術部 システム技術室 機体技術グループ。入社後は羽田航空機整備センターに配属となり、航空機塗装の塗り替えや特別塗装機のデカール仕上げなどの実作業を担当。2023年1月から現部署で、航空機メーカーの発行する文書の評価、整備士への作業指示書の作成、リブレットプロジェクトなどを担当。 青木 邦哉:株式会社JALエンジニアリング 技術部 システム技術室 エンジン技術グループ。入社後はエンジン整備センターに配属となり、航空機エンジンの分解、組み立てを担当。2021年9月から現部署で、エンジン不具合の調査や対策の立案、航空機メーカー等から発行された技術文書の評価を担当。 末永 理紗:株式会社JALエンジニアリング 技術部 システム技術室 エンジン技術グループ。入社後はエンジン整備センターに配属となり、エンジンモジュールの分解・組み立てを担当。2024年4月から現部署で、エンジンメーカー・航空機メーカーの発行する文書の評価、エンジン関連不具合の調査・対策の設定、整備士への作業指示書の作成などを担当。 (※所属・肩書は取材時点のものです) |

航空会社が脱炭素に取り組む理由

日本航空提供

日本航空提供

——航空会社であるJALグループが、脱炭素に取り組む理由について、教えてください。

秋保:航空業界は二酸化炭素(CO2)を多く排出しており、その量は、世界全体のCO2排出量のうち約2%(6.2億トン)を占めると言われています。

私たちJALグループは日本の航空会社として、「島国である日本にとって欠かせない重要な交通手段」を責任もって提供しながら、豊かな地球を後世に引き継ぐ使命のもと、CO2排出量の削減に取り組んでいます。

——世界の航空はCO2の排出削減に向けて、どのような目標を掲げていますか。

秋保:国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)※は2022年、脱炭素に向けたロードマップ「Long Term Aspiration Goal(LTAG)」を採択しました。この中で、2050年に国際航空からのCO2排出を実質ゼロとして、カーボンニュートラルを目指すと宣言しています。

日本は、このLTAGの採択に向けて議論をリードしてきました。ですから、日本のナショナルフラッグキャリアの一社であるJALグループも、しっかりと脱炭素に取り組んでいきたいと考えています。

※国際民間航空機関(ICAO)…国際航空運送の安全・保安等に関する国際標準・勧告方式を作成する国連専門機関。

JALグループが脱炭素に取り組む意義を説明する秋保さん

JALグループが脱炭素に取り組む意義を説明する秋保さん

JALグループが目指す、ネット・ゼロエミッション

——JALグループの脱炭素戦略について教えてください。

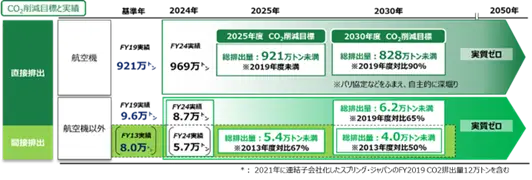

秋保:JALグループでは、日本の航空会社として初めて2050年までにネット・ゼロエミッションの実現を目指すことを宣言しました。ネット・ゼロエミッションとは、事業活動による実際のCO2排出量と、施策による削減量との均衡を達成することです。この中間目標として、2030年度のCO2排出量を、2019年度の排出量から10%削減することを目指しています。

日本航空提供

日本航空提供

——削減に向けた具体策は、どのようなものですか。

秋保:「2021-2025年度 JALグループ中期経営計画ローリングプラン2025」のGX戦略において、「省燃費機材への更新」「運航の工夫」「SAFの活用」「カーボンクレジット」「除去新技術」の5つを挙げています。順に説明します。

まず、「省燃費機材への更新」です。近年、JALは次世代の大型機の主力としてエアバス社からエアバスA350型機を導入しました。また並行して、ボーイング787型機、ボーイング737型機、エアバスA321neoなど、順次燃費が良い機体に入れ替えていきます。

この後のパート(#2)でも詳しく語られると思いますが、最新の航空機の燃料効率が良いのは機体の軽量化とエンジンの高効率化によるもので、その中で機体の軽量化にはCFRPが果たす役割が大きいです。

それから、「運航の工夫」についてです。

安全運航の堅持を大前提に、CO2排出量を削減するため日々の運航の中でさまざまな工夫をしており、こうした取り組みを総称し、「JAL Green Operations」と呼んでいます。

飛行計画作成、地上走行、飛行中などさまざまなフェーズで、燃費の効率を良くするための取り組みを行っています。2023年には約22万トン(沖縄県の全世帯からの1か月の排出量とほぼ同じ)のCO2削減をすることができました。

——「SAF」は最近、ニュースでもよく耳にしますね。

秋保:SAF(Sustainable Aviation Fuel)は、脱炭素の切り札として注目されている従来のジェット燃料に代わる「持続可能な航空燃料」です。廃食油・農産物の非可食部分・都市ごみなどから作られ、原料収集から生産、燃焼までのライフサイクルにおいてCO2排出量を約80%削減できます。また、従来の化石由来のジェット燃料との併用が可能で、既存のインフラをそのまま活用できる利点もあります。

JALグループは、SAF利用のリーディングカンパニーとして、10年以上にわたってSAFに関する取り組みを行ってきました。2025年度には全搭載量の1%、2030年度には全搭載量の10%をSAFに置き換えるという目標を立て、国内外におけるSAF調達と国産SAFの普及と利用に関する取り組みを促進しています。

SAFは世界的に、需要に対して生産量が大変不足しており、安定的な製造やコスト低減が課題となっています。さらに、国内で生産することは日本のエネルギー安全保障の観点でもとても重要であると考えています。

そのため、SAFの原料確保から使用までに関わる企業の皆さまや関係省庁と、業界の垣根を越え一体となって、国産SAFの普及・量産化に取り組んでいます。例えば、廃棄されていることが多い家庭用廃食油の活用に注目し、スーパー等の協力店舗の店頭で私どもも一緒に廃食油を回収するといった取り組みも行っています。

この3つの自社バリューチェーン内での取り組みに加えて、今年3月に発表した「2021-2025年度 JALグループ中期経営計画ローリングプラン2025」では、自社バリューチェーン外での削減努力として「カーボンクレジット」「除去新技術」の2点も追加されました。

“サメ肌”で脱炭素? 新技術は、整備の現場でも

——こうした脱炭素戦略に基づき、航空機整備の現場でも、脱炭素の新技術が導入されていますね。まず、今年1月に世界で初めて国際線の運航に採用されたリブレット塗膜施工について、教えてください。

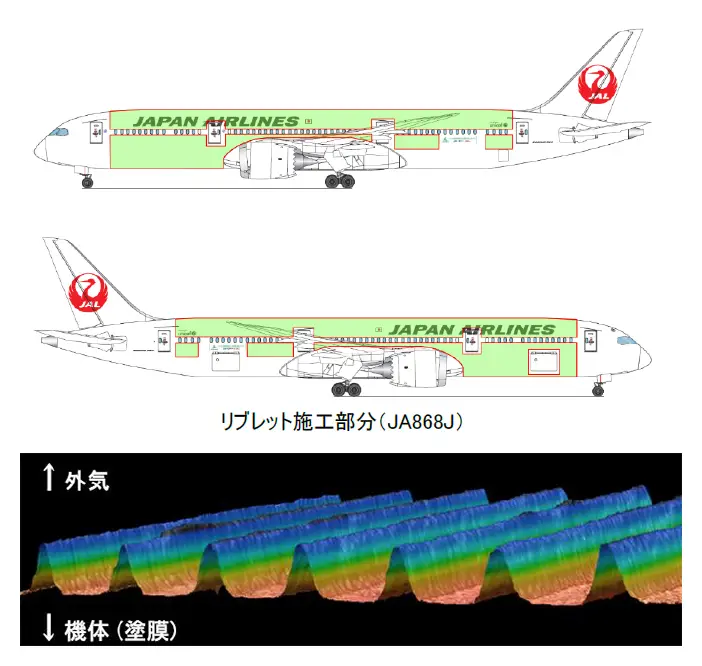

緒方:リブレット塗膜施工とは、航空機の表面の塗膜に、微細な溝を無数に施す加工です。水の抵抗を軽減するサメのザラザラした皮膚の形状にヒントを得ています。溝の高さは髪の毛の太さとほぼ同じ50ミクロン。実際のサメの肌と同じような寸法です。

日本航空提供

日本航空提供

航空機が飛行する時、機体の表面に無数の空気の渦が発生し、これが空気抵抗を生み出します。表面が平らだと広い面で空気の渦と接触しますが、リブレット塗膜施工が施されていると、溝の頂点だけに渦が接触するので、空気抵抗を減らすことができ、燃費性能の向上につながります。

今回、ボーイング787型機にリブレット塗膜施工をした際、施工面積は胴体の30%ほどでした。この施工面積で国際線の便を一年間飛んだ場合、使用燃料の削減量は年間119トン、CO2排出の削減量は年間381トンと試算されます。

リブレット塗膜施工について解説する緒方さん

リブレット塗膜施工について解説する緒方さん

——リブレット塗膜施工を実用化するうえで、難しかったことはどのようなことですか。

緒方:航空業界では以前からリブレット形状は注目されており、その手法のひとつとして、リブレット形状のフィルムを機体に貼り付ける手法があります。しかし、貼り付けた分だけ機体の重量が重くなってしまいます。

一方、外板塗装へのリブレット塗膜施工は、重量がほとんど変わらないことと剥がれ落ちるといったリスクがないことがメリットです。しかしながら、塗膜の仕上がりは塗装時の気温や温度に影響を受けやすいので、その点を解決する技術の開発に苦労しました。

キレイなエンジンが燃費を抑える

——エンジンの水洗浄も、脱炭素の取り組みの一環と聞きました。なぜ水洗浄がCO2の排出削減につながるのでしょうか。

青木:航空機のエンジンは、取り込んだ空気を圧縮し、燃焼させてタービンを動かしています。この燃焼に必要な空気の圧縮を得るため、駆動しているのが圧縮機です。エンジンを前から見ると大きな羽根車が見えますが、実は内部でも何重に連なっています。これらを回転させて空気をどんどん内部に押し込み、圧縮させるのです。

ボーイング787型機のエンジンと映る末永さん㊧と青木さん㊨

ボーイング787型機のエンジンと映る末永さん㊧と青木さん㊨

圧縮機に汚れが付着すると、圧縮効率が落ちてしまいます。そうすると、十分な圧縮を得るため、より多くの燃料を使って圧縮機を駆動しようとするのです。これが、エンジンが汚れていると、燃費性能が落ちる理由です。

これに対して、エンジン内部の汚れを水で洗い流すことで、圧縮効率の低下を抑え、燃費性能を維持することができます。

——どれくらいの効果があるのでしょうか。

末永:ボーイング787型機の場合、現在JALで53機を保有しており、エンジンは106台(左右一台ずつ)あります。このうち、年間で80台に水洗いを実施しています。水洗いを一回行うことで削減できる燃料消費量は、2万5千リットルです。これを80台に実施すれば、年間で約200万リットル削減できる計算です。

青木:最近では、新しい技術として泡洗浄も導入しています。これは水のように汚れを洗い流すのではなく、泡で化学的に汚れを分解します。

近年のエンジンは設計水準が上がり、圧縮機の翼が3次元的な形状になっているため、汚れの付着による効率低下がより顕著に現れることから、圧縮機の洗浄がとても重要になってきています。そのため、水洗いとともに泡による化学的な洗浄という手法も開発され、エンジンが持っている本来の性能を維持できるようにしています。

#2では、航空業界で利用が広がるCFRP、そして、CFRPの加工に強みを持つ航空機部品メーカー・日機装に対する期待について、お話を聞きました。

ピックアップ記事

関連記事

-

くらしを豊かに

くらしを豊かに

空飛ぶクルマが大阪の空を舞う【後編】──ANA×Jobyが語る商用化への挑戦と日本のものづくり

- eVTOL

- CFRP

- 航空宇宙事業

2025/12/03

-

くらしを豊かに

くらしを豊かに

空飛ぶクルマが大阪の空を舞う【前編】──万博の現場から、ANA×Jobyが語る新たな空のモビリティ

- eVTOL

- CFRP

- 航空宇宙事業

2025/11/28

-

くらしを豊かに

くらしを豊かに

【日本航空×日機装#2】脱炭素に貢献するCFRP、そして日機装に期待すること

- 航空宇宙事業

- 航空機

- 脱炭素

- CFRP

2025/07/14

-

くらしを豊かに

くらしを豊かに

【後編】エンジンナセル部品から翼、胴体部品まで、製品の幅を広げるNikkiso Vietnam, Inc.

- 航空宇宙事業

- 航空機

- CFRP

2024/11/25