日機装の文化

2025/11/05

「不思議な共通点」を探して──加賀象嵌作家と医療機器メーカー技術者ものづくり対談

- 人間国宝

- 加賀象嵌

- 金沢

- 血液透析

- メディカル事業

- インタビュー

目次

0.1mm単位で金属を彫り分ける伝統工芸と、人命を預かる医療機器。一見まったく異なる二つの分野に、日機装の創業者・音桂二郎氏は30年前、「不思議な共通点」を見出していました。

700人以上が働く日機装の金沢製作所では、一人ひとりが専門性を生かし、厳格な品質管理のもとで製品を生み出す。一方、金沢に限られた数しか作家がいない加賀象嵌の世界では、一人の作家がデザインから完成まですべてを手がける。対極にあるような二つのものづくりが、なぜ共通点を持つのでしょうか。

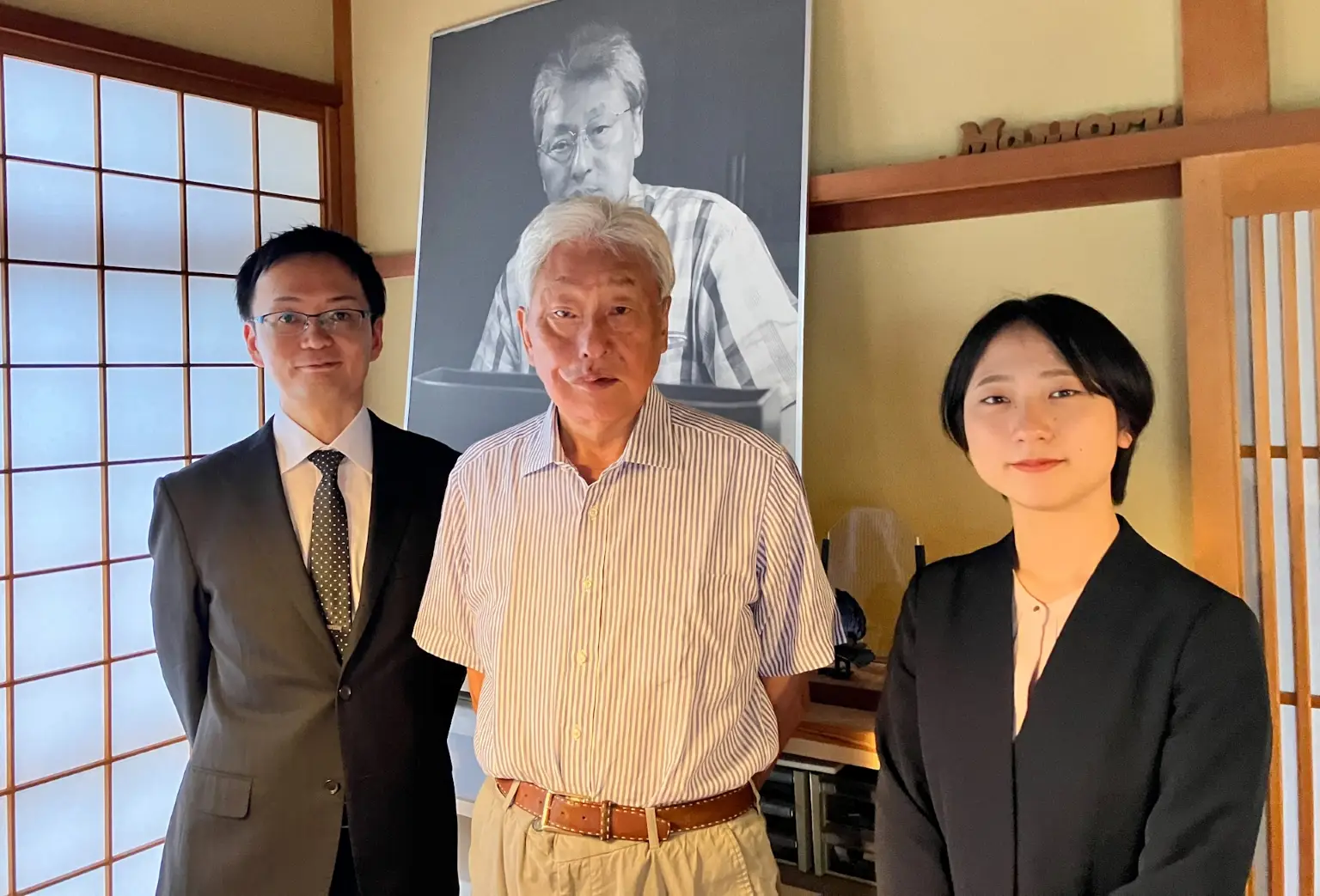

今回は、加賀象嵌作家の中川衛さんと、日機装で透析装置の製造に関わる技術者・中野雄介さんが対談。学芸員の資格を持つ金沢製作所 総務部の村上桃衣さんが進行役となって、現代のものづくりの現場から、音氏が見出した"不思議な共通点"を再発見します。

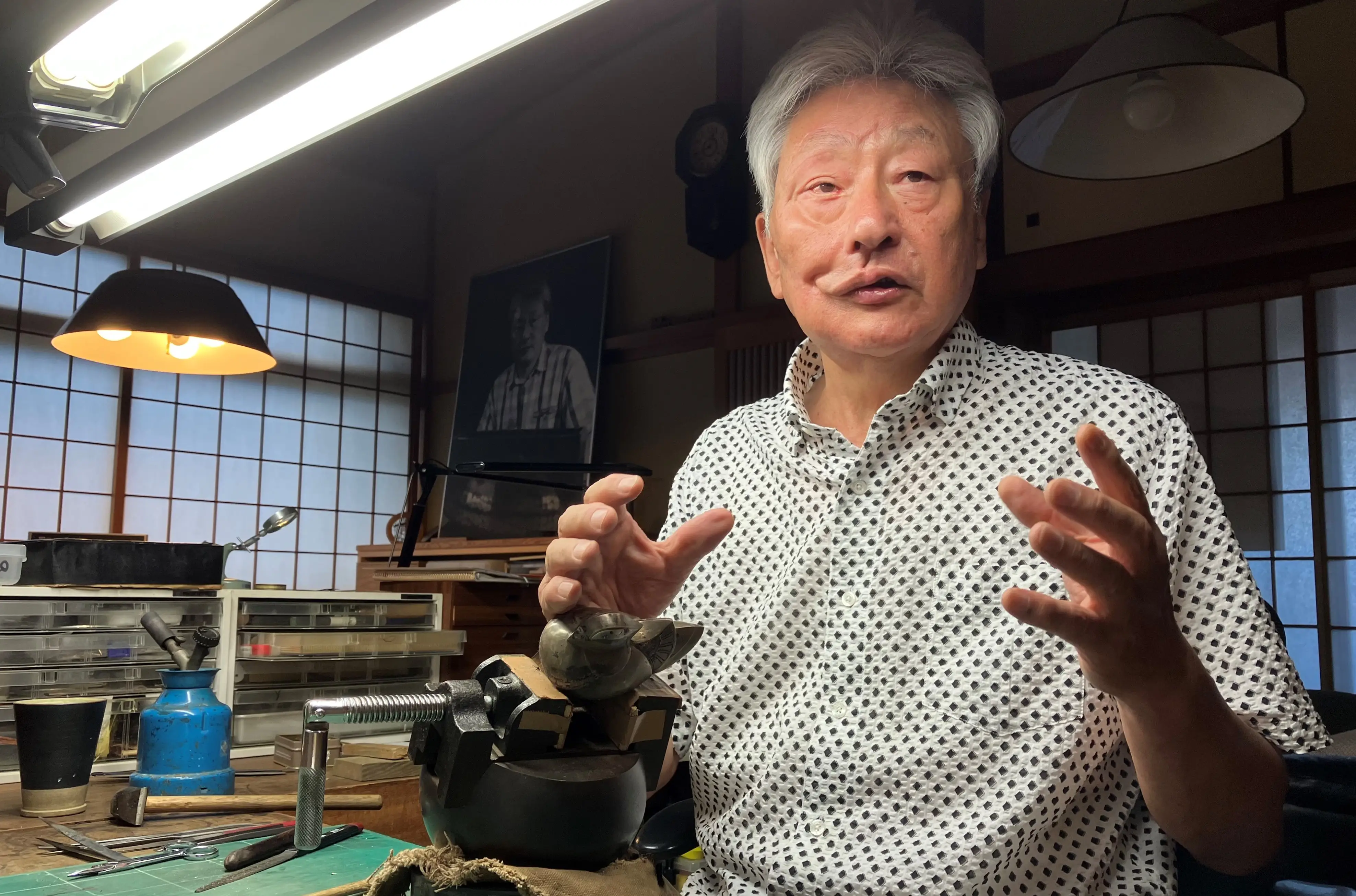

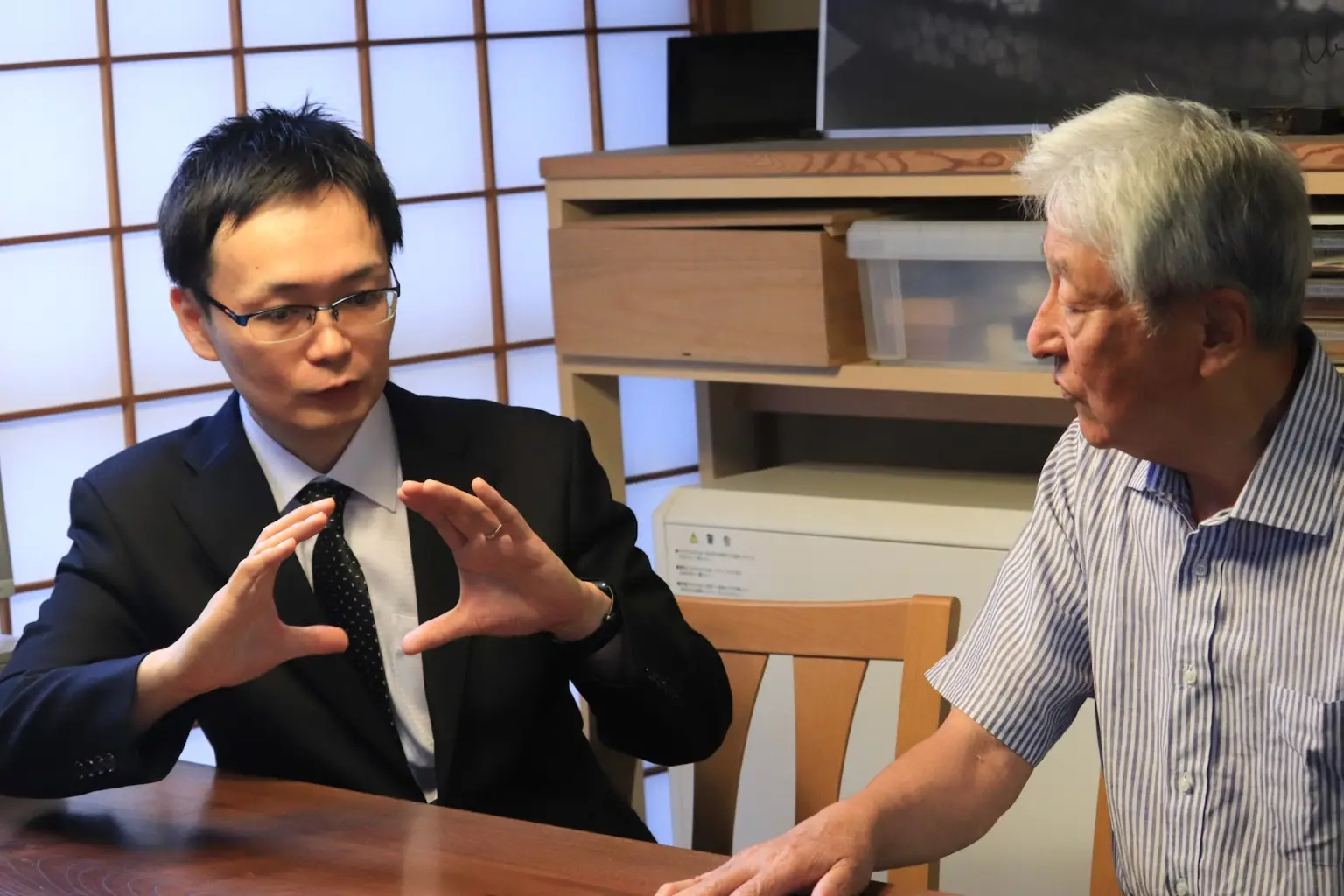

中川 衛(写真㊥):金沢美術工芸大学で工業デザインを学び、松下電工(現・パナソニック)を経て27歳で金沢に帰郷。彫金家・高橋介州に師事し、日本伝統工芸展などで受賞を重ねる。作品はメトロポリタン美術館や大英博物館に収蔵され、2004年には戦後生まれ初の人間国宝に認定。2018年、瑞宝中綬章を受章。 中野 雄介(写真㊧):2007年入社。メディカル事業本部 金沢製作所 製造技術部 所属。技術部で透析装置の改良や要素開発に関わる機械設計業務に従事した後、現在は金沢製作所 製造技術部のグループリーダーとして、透析装置の設計移管、組立手順、生産設備、トラブル対応などの業務を担う。 村上 桃衣(写真㊨):金沢製作所 総務部にて庶務、製作所の来客対応、食堂運営などの業務を幅広く担うとともに、学芸員として宗桂会館を訪れるお客様のご案内や(公財)宗桂会の運営を行っている。 |

加賀象嵌とは

透析とは

現場を訪ねて──加賀象嵌と医療機器、それぞれのものづくり

村上:「加賀象嵌と日機装の製品との間に、私は不思議な共通点が秘められているように思えてならない」――。これは日機装の創業者・音桂二郎さんが、社内報に記した一節です。

音さんが1993年に財団法人(現:公益財団法人) 宗桂会を設立して以来、日機装は加賀象嵌の普及・保存活動を続けてきました。この活動の原点を探るなかで、先の言葉に出会いました。

音さんが見出した"不思議な共通点"。改めてそれを問い直すことで両者に受け継がれる、ものづくりへのこだわりや信念に迫ることができるのではないかと、今回の対談を企画しました。

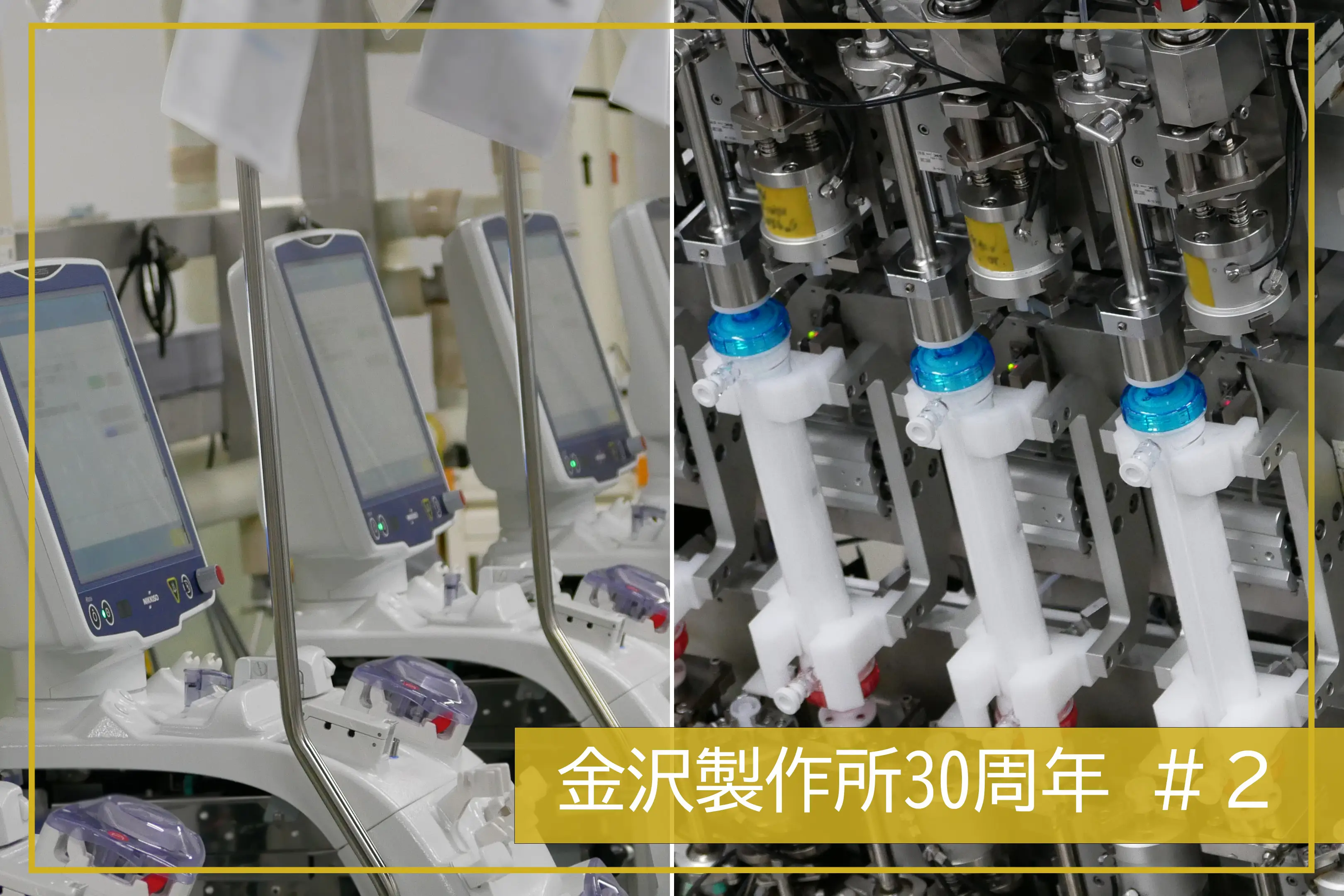

村上:対談に先立って、透析装置などを製造している金沢製作所、そして加賀象嵌の作品や技法を紹介している宗桂会館をお互い訪問していただきました。まずは、その感想からお伺いできますか。

中川:医療機器の生産施設ということで、清潔かつ安全であり、不良品を防ぐ工夫が随所に施されている点に驚きました。こうした生産体制は日々のQC活動※で課題を洗い出し、改善を積み重ねた結果でしょう。 ※QC活動…品質管理活動の略で、製品やサービスの品質を継続的に改善するための取り組み

中野:金沢製作所には700人以上が勤務していますが、異動などで人員が入れ替わるため、個人に頼らずに組織として品質の高い製品が生産できるように、製造工程や品質管理体制を構築しています。

例えば、配管を洗浄する工程は作業前後で外観では見分けがつきませんが、作業前後の識別を明確にし、液温・作業時間などを記録することで誤作業が起きない、起きても見逃さない管理体制になっています。

例えば、配管を洗浄する工程は作業前後で外観では見分けがつきませんが、作業前後の識別を明確にし、液温・作業時間などを記録することで誤作業が起きない、起きても見逃さない管理体制になっています。

村上:中野さんは宗桂会館を見学して、どのようなことを思いましたか。

中野:加賀象嵌の制作方法を教わりながら作品を鑑賞しましたが、人の手で作られているとは思えないほど、とても緻密な作品でした。まさに「技術の最高峰」ですね。

中川:加賀象嵌には、重ね象嵌という難しい技法があります。溝にはめた金属をさらに彫り、別の金属を重ねてはめていくのです。金属を彫る時には、0.1mm単位で深さを彫り分ける緻密なコントロールが必要です。

機械化が進む中でも、手で作る美しさがあります。大量生産はできませんが、味がある作品ができると考えています。

機械化が進む中でも、手で作る美しさがあります。大量生産はできませんが、味がある作品ができると考えています。

中野:「美しい」と思わせる美術的なデザインのを発想する力が必要で、その作品を作るための設計力が求められる。そして、その設計通りに作品を制作するための技術も重要ですよね。発想・設計・技術という、非常に幅広い領域をおひとりで担っている。

特定の技能だけを極めた"職人"ではなく、作品全体を一貫して手掛ける"アーティスト"のように思いました。

中川:技術を年月かけて身に付けることは当然ですが、デザインを発想する感覚、創造性も非常に重要です。そこが"作品"になるのか、"商品"のまま終わるのかの違いです。

村上:デザインの発想から作品の制作まで、一人で手掛けることのメリットはなんですか。

中川:自分がやりたいものをすぐ頭の中で構築できるし、自分の技術力も把握しているから、それをどのように表現するかということもわかります。昔は分業制でしたが、今は金沢で象嵌をやっている人は数人しかいません。だから自分でやらなければいけない。でもその代わり、初めから終わりまで何がやりたいかを自分で理解できるようになったのは良いことです。

「全体を理解する」ことが、ものづくりの質を高める

村上:「全体を理解することの重要性」というのは、興味深いお話ですね。

中川:加賀象嵌を教わり始めた頃は、先生に言われたことだけを恐る恐るやっていたので、その作業の意味がまったくわからなかった。でも、段々と力が付いてきて、制作プロセス全体を理解して、作品制作ができるようになってからは、技法とデザインが結びついた自分らしいものができました。

これはメーカーでも同じなのではないでしょうか。全体がわかって、自分の工程の前後がわかれば、より効率的で品質の高い方法が見えてくるはずだと思います。

これはメーカーでも同じなのではないでしょうか。全体がわかって、自分の工程の前後がわかれば、より効率的で品質の高い方法が見えてくるはずだと思います。

村上:日機装ではいかがでしょうか。

中野:日機装では透析装置を開発から製造、販売、アフターサービスまで一貫して自社で行っていますが、現在はそれぞれの工程を専門の部署が担う分業制になっています。ですから、例えば工場勤務の人は、医療機関で実際に装置が使われているところを見ることは、基本的にはありません。

以前は、限られた人員が顧客目線から製造やメンテナンスなど多角的な視点を持って、開発から製造までの工程を一貫して進めていたのですが、生産規模の拡大に伴い関わる人が増えたことで、分業化が進みました。ただ、これによって、プロセス全体を貫いていた一連のつながりが分断されてしまい、我々がどんな製品をめざしているのか、何が求められているのかといった全体像が見えにくくなってしまったのです。

以前は、限られた人員が顧客目線から製造やメンテナンスなど多角的な視点を持って、開発から製造までの工程を一貫して進めていたのですが、生産規模の拡大に伴い関わる人が増えたことで、分業化が進みました。ただ、これによって、プロセス全体を貫いていた一連のつながりが分断されてしまい、我々がどんな製品をめざしているのか、何が求められているのかといった全体像が見えにくくなってしまったのです。

村上:それをどのように解決していますか。

中野:10年ほど前に「コンカレントエンジニアリング」プロジェクトを発足させました。これは、開発からアフターサービスまでの各部門からメンバーを集めて、それぞれの視点からより良い製品づくりのための意見を出し、一体となってものづくりを行うプロジェクトです。

これはまさに中川先生のような、一人の作家が優れた作品を作り上げていくことを、組織として実現するための取り組みです。

また、少しでも全体を理解して製造に携われるよう、製造工程のメンバーが実際に医療機関へ伺い、装置が使われている現場を見る機会も作っています。

中川:それは大事な取り組みですね。現場を知ったら、新しい発想が生まれてきます。私も松下電工(現・パナソニック)に入社した時、研修で営業現場を回りました。製品デザイナーで採用されたので、意味があるだろうかと思っていましたが、現場を回ることでどんなデザインが売れるかが、考えられるようになりました。

村上:加賀象嵌の制作でも、使われる場面を意識されますか。

中川:加賀象嵌でも同じです。茶道具を作るなら、茶室でどう使われるかを理解することで、作品の大きさや高さ、低さ、無駄なものがないかもわかってきます。

作品を作ったら、海外でも必ず自分で持って行きます。その国の好みや求められるものがわかり、次に「作ってほしい」というお客さまができた時に、アイデアを提案できますから。

「癒し」と「満足」──使う人の喜びが、ものづくりの原動力

村上:お二人とも異なる分野でものづくりに携わっていますが、共通して大切にしていることは使う人の心に届くものをつくることですね。

村上:お二人とも異なる分野でものづくりに携わっていますが、共通して大切にしていることは使う人の心に届くものをつくることですね。

中川:そうですね。私だったら、作品から得られる癒しでしょうか。例えば、ワシントンに私の作品を買ってくれる弁護士の方がいます。その方は、仕事から帰ってきたら私の作品を見て、日々の疲れを癒すそうです。

中野:お客さまに満足してもらうこと。そこが、ものづくりの醍醐味で、やりがいを感じるポイントだと思います。

以前、南米に新しい装置を売り出した際、日機装にメールが届いたんです。その内容が「この装置のおかげで、慢性腎不全の患者でも生きていくことができる」という喜びの声でした。

ものづくりに携わる仕事をしている以上、作ったものがどのように使われるか、使ってくれる人の喜びを知ることは、大きなやりがいになります。

技術を探求することが、ものづくりの楽しさに

村上:使う人の喜びがものづくりの原動力になるというお話が印象的でした。そうした喜びを生み出すために、日々どのような工夫や姿勢で技術を磨かれているのでしょうか。

村上:使う人の喜びがものづくりの原動力になるというお話が印象的でした。そうした喜びを生み出すために、日々どのような工夫や姿勢で技術を磨かれているのでしょうか。

中野:私は製造技術部門という、製造工程の一部でなく、装置設計にも関わらない部門にいます。何をしているかというと、製品の作り方を考えているんです。ちょっとした発想で作り方を少し変えるだけで、例えばピンを差し込む工程でグラグラとした不安定さが解消されて、装置が組み立てやすくなったりします。

メンバーと議論して改善方法を考えることで、日々目の前でものづくりをしている製造工程がより良くなっていく。そこが楽しいポイントです。もちろん、私たちは基本的に医療機関で装置が動いているところは見ることはできませんが、製造工程が合理化していくことで、製品の品質・安全性が高まってお客さまの満足につながっていると考えています。

村上:中川先生はいま、どのような挑戦をしているのでしょうか。

中川:もちろん"デザインの美しさ"も大切ですが、作家の技術力によって生み出される"技術の美しさ"もあります。例えば、金属を作家の手できれいに磨き上げることで金属素地が持つ本来の美しさを引き出すことが可能です。"デザインの美しさ"は"技術の美しさ"があって初めて成り立ちますから、両方伸ばしていかなくてはいけません。

そうすることで、お客さまの要望にもっと応えていくことができます。そういう美しさへの探求は、楽しいですよ。ある意味、半分は遊びのようです。

異なる現場からの気づきが、ものづくりを深める

村上:今回の対談を通じて、音さんが30年前に感じた“不思議な共通点”が、改めて見えてきたように思います。

村上:今回の対談を通じて、音さんが30年前に感じた“不思議な共通点”が、改めて見えてきたように思います。

音さんは"不思議な共通点"について、次のように結論付けています。「『優れた品質』を目標にして努力する、という共通点が、この芸術品と工業製品の二つを繋ぐ目に見えぬ糸として存在しているように私には思われるのです」。

今回の対談を通し、音さんが語っていた共通点が、お二人の今の声として改めて語られることで実感を持ってさらに深まっていく様子を目の当りにしました。

中川:作っているものは違っても、品質に重点を置いている点は共通しています。作家も会社も同じものを、同じように作り続けるだけではダメで、過去を超えていかなくてはいけません。今回、日機装の工場を見学して、やはり作業の安全性や効率性がよく考えられているなと、勉強になりました。

私も使用する合金を種類ごとに分けて保管していますが、誤って違う種類の合金が混じってしまったら大変です。何十万円もする材料をすべて廃棄しなくてはいけません。作品を世の中により多く送り出すには、間違いが起きにくい管理手法を取り入れたいなと思いました。

中野:私は逆に、中川先生がそういった作業場の改善に対してすごく意識を向けられていることが印象的でした。そこはやはり、一人ですべてを担う作家さんとしての、ものづくりに対する責任感や意識の高さなのではないでしょうか。

会社だと組織で分業しているので、こうした意識は組織風土として根づかせていく必要があります。「しっかり安全に作業するためには」「より高い品質を維持するためには」という観点で、全員が考えて取り組む組織づくりを進めていきたいと改めて感じました。

村上:対談を通じて、お互いのお話から得た気づきをご自身のものづくりに意欲的に取り入れ、磨き続けてきた技術へのリスペクトを忘れずに、探求を楽しむ姿勢を大切にされていることが強く印象に残りました。

私としても、これまで継続してきた宗桂会の活動を、現代に合わせて見つめ直し、輪を広げ次へと繋げていく。その一端となる活動をしていきたいです。

加賀象嵌と日機装、双方の探求の先でどのような変化を遂げていくのか――、今後の進展が楽しみになる対談でした。ありがとうございました。

ピックアップ記事

関連記事

-

日機装の文化

日機装の文化

日機装の技術を世界へ。グローバルに活躍する社員を追った記事3選

- 航空宇宙事業

- メディカル事業

- CFRP

- 血液透析

2025/10/17

-

日機装の文化

日機装の文化

【Bright3周年】時を経て見えてきた、新たな景色。Brightに登場した4人の現在地とは

- インタビュー

- メディカル事業

- 精密機器事業

- 航空宇宙事業

- インダストリアル事業

2025/09/10

-

日機装の文化

日機装の文化

【Bright3周年】社会を支える技術と人々に光を。日機装「Bright」の歩みとこれから

2025/07/23

-

日機装の文化

日機装の文化

カーボンニュートラルな未来へ向けて、日機装の“エネルギー最前線”記事6選

- LNG

- インダストリアル事業

- アンモニア

- ポンプ

- 水素

- 脱炭素

2025/06/11