いのちの現場

2025/08/08

透析装置開発者が語る、グローバル視点のものづくり

- インタビュー

- メディカル事業

- 血液透析

目次

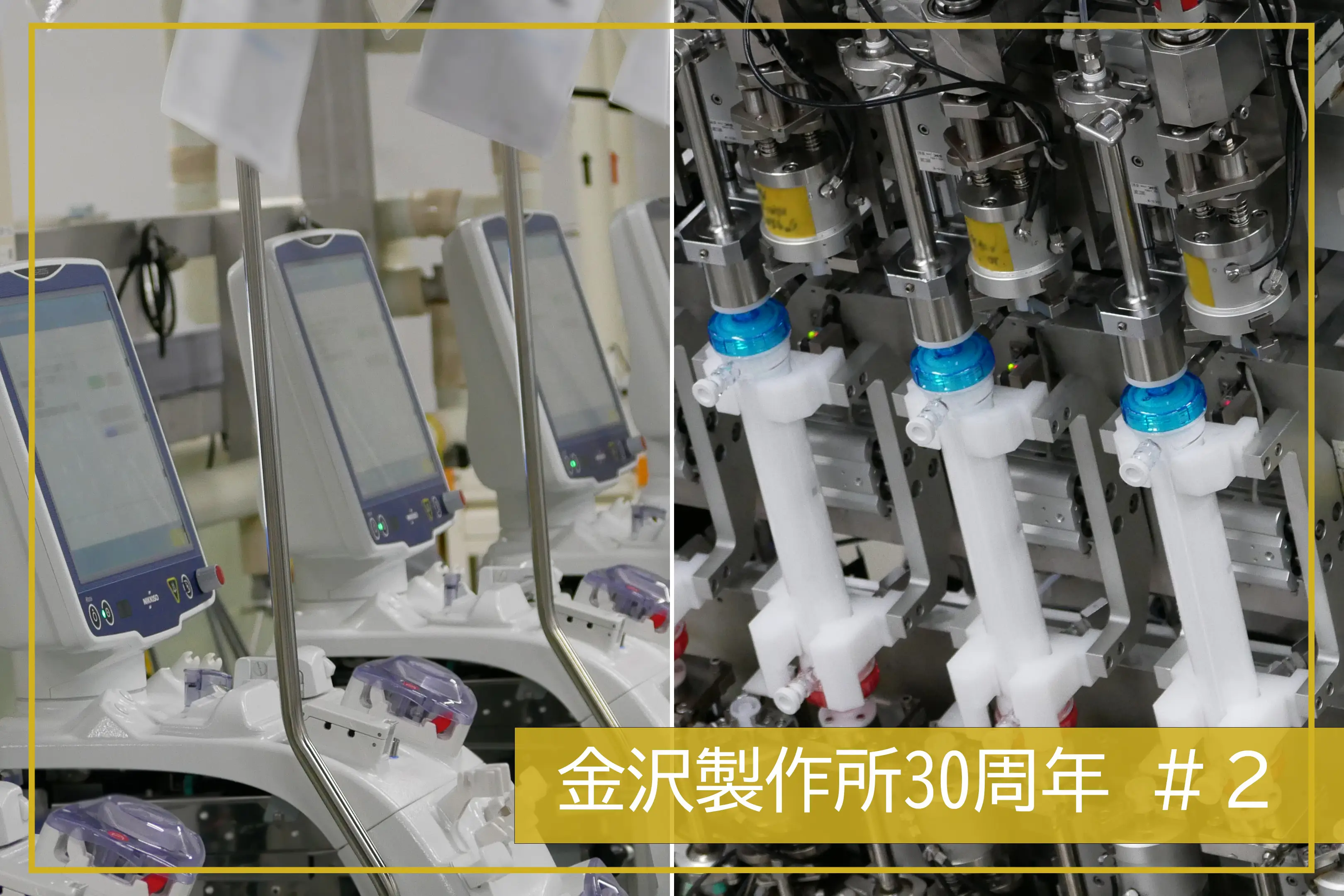

日本の透析医療のパイオニアとして、50年以上にわたり透析装置を開発・提供し続けている日機装。近年は、国内のみならず世界各国へ装置を提供しており、さらなるグローバル展開を見据えた製品の開発に力を入れています。

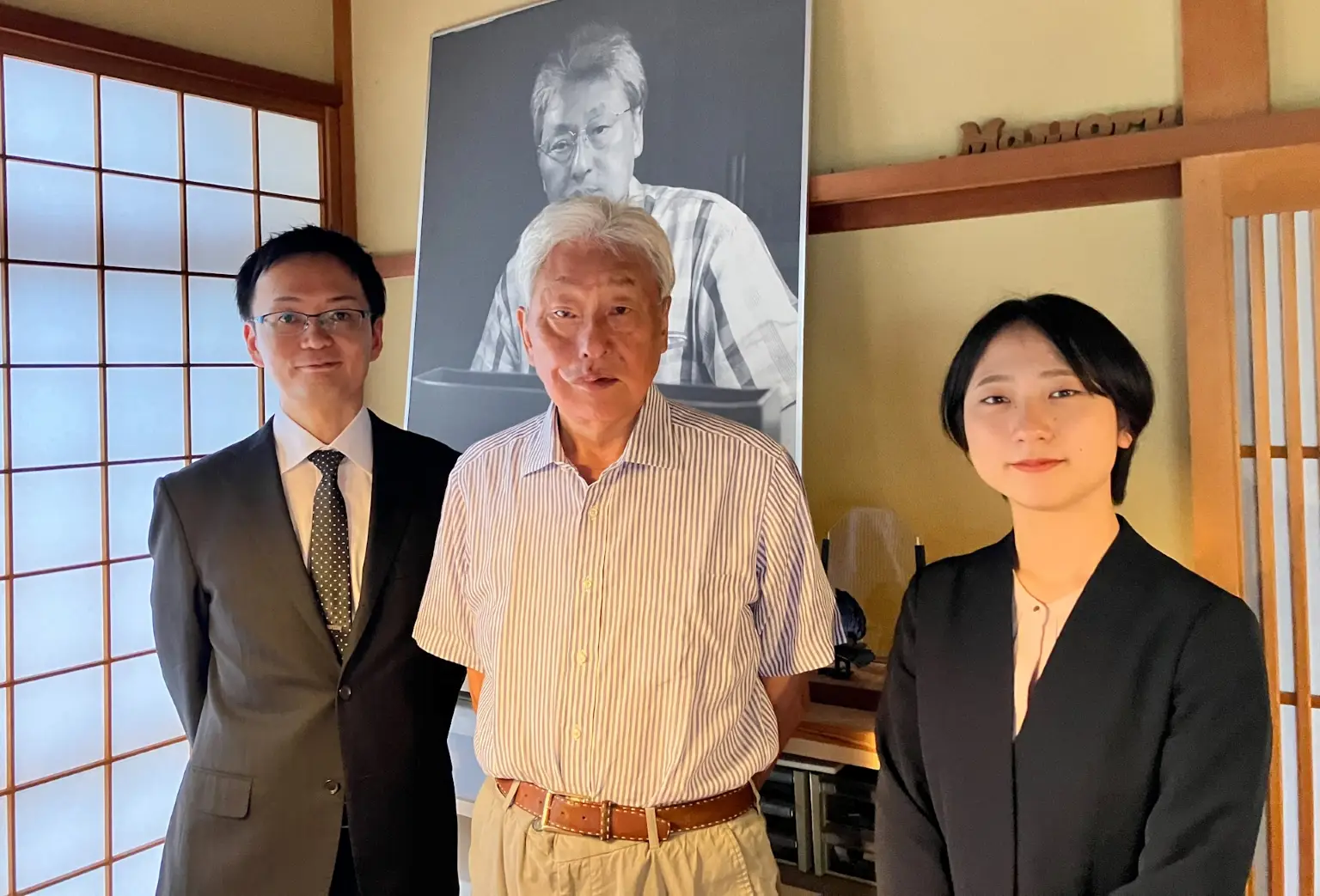

シリーズ「世界中の患者さまのために」では、国や地域を問わず透析医療を必要とする方々に向けた日機装の取り組みを紹介します。今回は、海外向け透析装置の開発を率いるプロジェクトリーダーの古橋智洋さんと、臨床工学技士の知識を活かしてユーザビリティ向上に取り組む馬本和奈さんにインタビュー。グローバル視点のものづくりに挑む、開発者のリアルな声をお届けします。

古橋 智洋: 2003年入社。メディカル事業本部の設計部署に所属。血液浄化装置の開発に一貫して従事し、ソフトウェア開発を担当したあと、現在は透析装置開発のプロジェクトリーダーとして、開発の上流工程から製品化までを統括している。 馬本 和奈:2021年入社。大学では臨床工学を専攻し、臨床工学技士の資格を取得。入社後はメディカル事業本部の設計部署で電気設計を担当したあと、臨床工学の知識を活かし、透析装置のユーザビリティに関する業務に従事している。 (※所属・肩書は取材時点のものです) |

国内の基盤を大切にしつつ、世界の市場へ

――日機装は国内シェア50%以上と大きな存在感がありますが、改めて海外向けの透析装置開発に力を入れているのはなぜでしょうか?

古橋:日本国内の透析患者数は減少傾向にあると言われています。一方で、世界へ目を向けると、中国の透析患者数は100万人を超え、東南アジアや南米などの新興国地域でも医療インフラや保険制度の整備によって、より多くの人が透析治療を受けられるようになるなど、世界的に患者数が増加しています。また、欧州のような透析医療が進んだ地域においては、環境負荷の低減や省力化といった装置の高度化が求められています。

このような世界各地域のニーズを受け、日機装は国内の基盤を大切にしつつ、海外の透析医療に貢献する製品開発にも注力しています。

古橋さん

古橋さん

――どのような地域で日機装の透析装置は使われているのでしょうか?

古橋:欧州や中国、東南アジア、南米など本当に世界のあらゆる地域で使われています。もっとも透析医療が発展している欧州でも日機装の装置は高い評価を得ています。

――海外向け透析装置の開発は、どのような体制で進められているのでしょうか?

古橋:透析装置はさまざまな技術が組み合わさった機械です。装置の開発にあたっては、機械、電気、ソフトのそれぞれのメンバーが設計を担当しています。設計チーム以外にも、ユーザビリティを含む規格対応チームや完成した製品を検証する専門家たちもいます。臨床工学技士や看護師資格を持つメンバーが関わるケースもありますね。

さらに、マーケティング部門や、販売・サポートを担う海外の代理店や駐在員、そして製造拠点である金沢製作所の各部署などが加わり、製品ごとにプロジェクトチームを構成します。

「最適解」は地域ごとに違う。共通化とローカライズのベストバランス

――海外市場向けの透析装置開発において、どのようなことを大切にしていますか?

古橋:その国や地域の前提や日本との違いを知り、どのような装置が求められているのか、正しく理解することが大切です。経済状況や医療制度、法規制、文化などの違いによって、求められる対応はさまざまです。

透析医療が進んでいる欧州では従来から高機能な装置が重視されてきましたが、近年はエネルギー価格の高騰を背景に、ランニングコストの抑制も大きなテーマになっています。加えて、医療従事者の人手不足が深刻化しており、新人スタッフでもスムーズに操作できる「省力化」へのニーズが高まっています。

一方、東南アジアなどの新興国では、経済成長や医療インフラの整備に伴って透析治療の需要が拡大しつつあります。こうした地域では、品質と価格のバランスをとりながら、より多くの患者さまに適切な治療が届くような製品づくりが求められています。

さらに、操作する医療従事者の情報も影響します。装置の知識をどれくらい持った人なのか、というところから、使用言語、身長まで、様々な視点から装置をデザインすることが必要です。たとえば、日本では等幅フォントが好まれますが、欧州では「i」や「j」が細く、「w」が太く表示される可変幅のフォントが一般的に使われています。現在欧州で販売している機種は、こうした事情も考慮してデザインされています。

欧州向けの透析装置

欧州向けの透析装置

――国によって求められることは異なるのですね。こうしたニーズの違いを理解するために、どのようなことを心がけていますか?

古橋:各地域の情報は基本的にマーケティング部門から共有されますが、私たち開発側も、学会への参加や現地の担当者との対話を通じて理解を深めています。また、海外の医療現場へ行くことは簡単ではありませんが、やはり現地を直接見て実情を知ることは設計開発にあたって非常に大切なので、積極的に行くようにしています。

――すべての違いに対応するのは大変だと思いますが、開発で工夫していることはありますか?

古橋:そうですね。共通化とローカライズのバランスを取ることも重要だと考えています。

透析装置なので「血液を浄化する」という基本的な機能はもちろん同じです。設計の際には、まず、そうした基礎的な部分の作りこみをしっかりと行います。また、言語に依存しないユニバーサルなデザインや、多言語化を取り入れる工夫もしています。再生ボタン・一時停止ボタンの記号や、簡単な設定操作で言語の切り替えができるスマートフォンなどをイメージしてもらえると分かりやすいと思います。

こうした共通部分の作りこみやユニバーサルな部分を増やすことで、開発の複雑化を防いでいます。

ミスを防ぎ、安全を守るユーザビリティ設計

――馬本さんは現在、ユーザビリティを担当されています。医療機器開発の現場で、“使う人”を意識した設計がより重視されるようになったのはなぜだと感じていますか?

馬本:透析装置を含め医療機器は患者さまの命に関わる装置です。使用の難しさがミスにつながり、患者さまの安全にも影響を及ぼしてしまうかもしれません。だからこそ近年では、「迷わず安全に使える設計」が重視されるようになっています。

また、抗凝固剤であるヘパリンの投与量を示す際、「1.0 mL」と「10.0 mL」の見間違いを防ぐために、整数と小数でフォントサイズを変える工夫を取り入れています。投与量を一桁間違えるだけで命に関わる可能性があるため、視認性への配慮は欠かせません。

この考え方が制度として明文化されたのが、2015年に改定された医療機器の国際規格(IEC 62366-1:2015)です。ユーザーの使用に起因するリスクを特定・低減するために、ユーザビリティエンジニアリングという設計プロセスの導入が必須となっています。ただ「使いやすい」だけではなく、「ミスをさせない」「誰が使っても安全に操作できる」設計が求められる時代になったと感じています。

馬本さん

馬本さん

――ユーザビリティエンジニアリングとは、どのようなプロセスを踏むのでしょうか?

馬本:まず、透析装置を操作する医療従事者や現場の状況を整理し、それぞれの動作にどんなリスクが潜んでいるかを分析します。その結果をもとに試作品を作成し、検証。その後の要求の整理やリスク分析だけで半年、検証まで含めると1〜2年かかる場合もありますね。

透析装置は腎不全の患者さまが定常的に使い続ける装置だからこそ、「迷わず、安全に使えること」が何より大切です。ただ、国や施設によって使い方や求められる機能が異なるため、どこでも通用する“正解”はないとも感じています。臨床現場に合った形とは何かを考え続けながら、日々、設計に取り組んでいます。

命を支える開発者たちの誇り

――日機装での医療機器開発を通じて、もっともやりがいや達成感を感じるのはどのようなときですか?

古橋:日機装では、現場の声を聞くところから開発、製造、販売、さらに使用後のフィードバックまで、一貫して関わることができます。自分たちのアイデアが形になり、現場で使われ、その反応を直接聞ける。プロセス全体を見届けられることに、大きなやりがいと責任を感じています。

馬本:私も、自分が考えたものが実際に装置として形になり、動く瞬間が一番嬉しいです。パソコン上で試行錯誤した画面デザインが装置に反映され、想定どおりに動作すると、「やってよかった」と心から思えます。

また、臨床工学技士の道へ進んだ友人から「日機装の装置が現場で役立っている」と感謝されることもあり、次の挑戦への励みになっています。

――透析装置という人命に関わる製品の開発において、技術者として譲れない「こだわり」や、もっとも大切にされている信念を教えてください。

古橋:やはり最優先は「品質」、とくに「安全」です。医療機器は人命に関わる製品ですので、患者さんや医療従事者の方々にご迷惑をおかけするような不具合は、決してあってはならないと考えています。開発段階でのレビュー徹底や、万が一の故障時にも安全を保つフェイルセーフ設計の追求など、徹底した対応を心がけています。

ただ、一つの視点だけに重きを置きすぎると、装置の使いやすさやコストとのバランスが取りづらくなることもあります。プロジェクトリーダーとして、安全性を最優先にしながらも、性能やコスト、操作性など、製品全体として最適なバランスを常に意識しています。

馬本:ユーザビリティを担当する立場としては、とくに「誤操作を防ぐこと」と「わかりやすさ」にこだわっています。たとえば、画面や操作パネルに表示される文言やアイコン一つにも意味を持たせる。誤解を招かない表示やマニュアルを整えることで、どんな場面でも迷わず、安全に装置を使っていただけるようにしたいと考えています。

多様な専門性を活かし、世界中の医療ニーズに応えていきたい

――今後、製品開発やご自身のキャリアにおいて、挑戦したいことはありますか?

古橋:世界には医療インフラの整備がこれから進んでいく地域も多く、現地に適した製品づくりが引き続き重要になっていくでしょう。そこで、将来的には、現在日本でやっている開発プロセスをより現場に近い海外拠点で挑戦してみたいと考えています。

馬本:これからも、国内外を問わず装置の開発に携わっていきたいと思っています。日機装はモニタリングや省力化といった技術に強みがありますが、ユーザビリティの面では、さらに工夫の余地があると感じています。

今後は、そうした視点を社内でも少しずつ広げながら、安全で使いやすい製品づくりに、より深く関わっていけたら嬉しいです。

――最後に、読者へ向けて、メッセージをお願いいたします。

古橋:医療機器の開発は、一分野の専門性だけでは完結しません。さまざまな技術や知見が必要とされます。私自身、大学では情報工学を専攻していましたが、入社後には医学部で学ぶ機会を得て、専門外の分野にも積極的に触れてきました。これからの時代は、自分の専門を深めると同時に、異なる分野への理解を広げていく姿勢がより重要となるでしょう。

開発の現場では、医学・工学など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが協力し合いながら製品づくりを進めています。異なる視点や専門性を持った人たちと意見を交わし、ひとつの目標に向かって取り組むことで、新しい発見や学びも多く、自分自身も成長できる環境です。

多様性を大切にしながら、「世界中の患者さまのためにより良いものを提供したい」と考える方にとって、医療機器開発は非常にやりがいのあるフィールドだと感じています。

馬本:私も、入社後の研修や多様な専門性を持つ先輩や同僚に支えられて、経験を積んできました。

自分の考えたアイデアが形になり、それが人の命を支えることに繋がる。それは、何にも代えがたい経験です。ものづくりに興味のある方は、ぜひ一緒にチャレンジしてほしいと思います。

ピックアップ記事

関連記事

-

いのちの現場

いのちの現場

誰もが等しく医療にアクセスできる世界を。Unitaidが実現する、命を救うイノベーション

- インタビュー

2025/10/29

-

いのちの現場

いのちの現場

【TICAD9レポート】持続可能な解決策とは?官民連携で挑む、アフリカにおける医療用酸素へのアクセス向上

- インダストリアル事業

- 技術開発

2025/10/27

-

いのちの現場

いのちの現場

Green Dialysis(グリーンダイアリシス)とは?産学連携で挑む、持続可能な透析医療の実現

- インタビュー

- メディカル事業

- 血液透析

2025/09/29

-

いのちの現場

いのちの現場

【専門医が解説】潰瘍性大腸炎の症状・診断方法・治療法|血球成分除去療法という選択肢

- インタビュー

- メディカル事業

2025/05/19