日機装の文化

2025/05/28

金沢製作所30年の歩み~金沢から世界へ、透析医療を支える拠点の軌跡~

- 金沢

- インタビュー

- メディカル事業

- 血液透析

- 加賀象嵌

目次

2025年、日機装・金沢製作所は開設30周年という大きな節目を迎えました。石川県金沢市の高台に拠点を構え、今や700名を超える従業員が世界の透析医療を支えています。また、近年では培った知見で創薬研究用ヒト腎細胞の開発にも取り組んでいます。

しかし、その始まりはわずか10人、手探り状態からのスタートでした。幾多の挑戦を乗り越え、地域に深く根ざし、伝統文化をも支援する拠点へと成長を遂げた30年。この記事では、その知られざる軌跡と、未来へ向かう新たな決意をお伝えします。

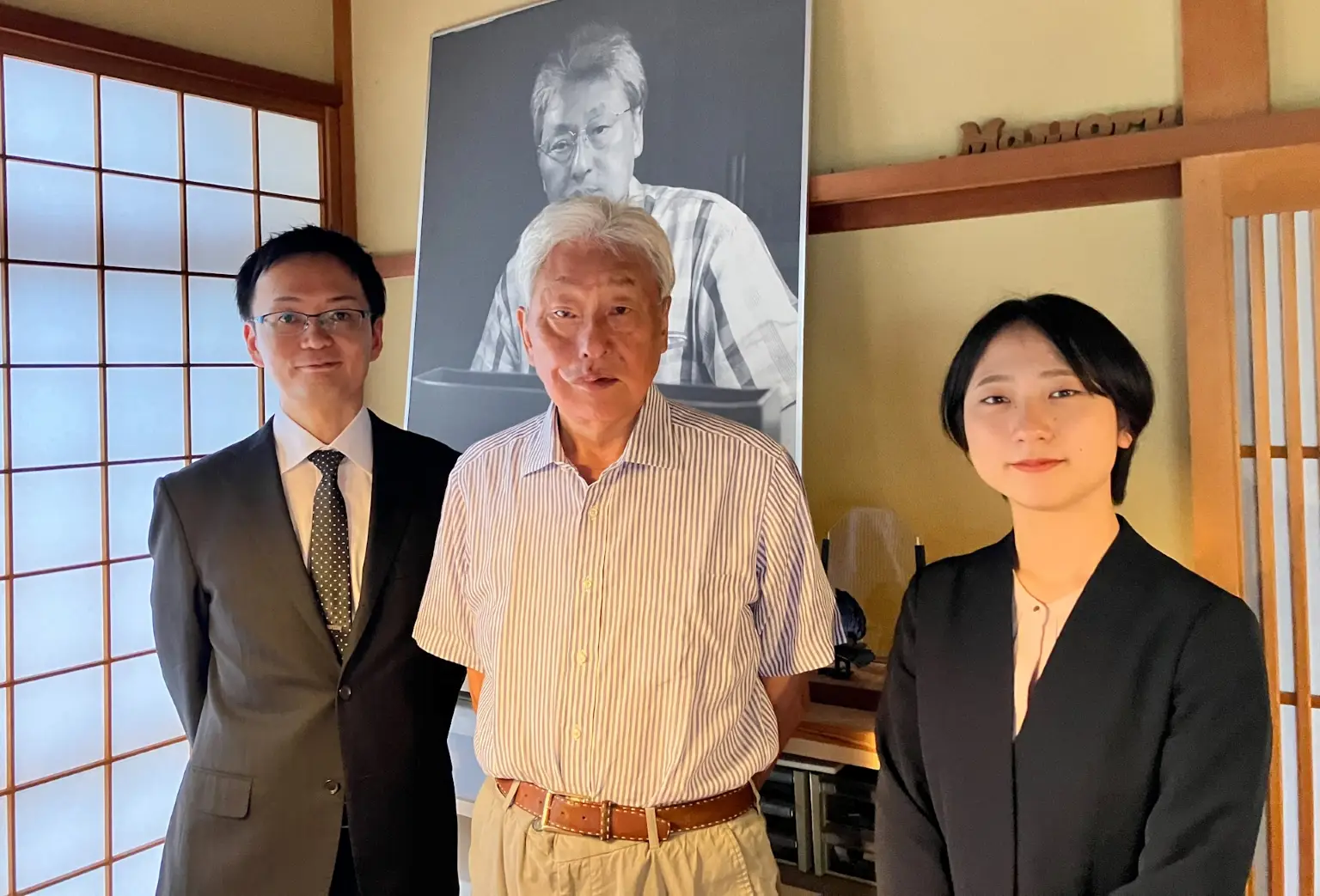

中田 典子:金沢製作所 製作所長。1994年入社。入社以降、総務関連業務や製作所全体の安全・健康管理等を担当する。また宗桂会の事務局長として、石川県の伝統工芸「加賀象嵌」の保存普及活動や、活動主体となる財団の運営を担う。 杉本 一彦:メディカル事業本部 金沢製作所 メディカル工場 工場長。1987年入社。静岡製作所で主に透析の消耗品事業に携わったのち、金沢製作所の開設に伴い、立ち上げメンバーの一人として赴任。2009年からは約3年間、Nikkiso Vietnam MFG Co., Ltd.へ。帰国後は金沢製作所の製造技術部長、生産管理部長を歴任し、2023年8月から工場長を務める。 (※所属・肩書は取材時点のものです) |

透析医療と伝統文化を支える金沢製作所

金沢市の北東部、富山県との県境近くに位置する「金沢テクノパーク」。その高台に、日機装の金沢製作所があります。約30年前、わずか10名でスタートしたこの場所は、今では700名を超える従業員が働く大規模な生産拠点となりました。

人工透析に欠かせない透析装置、ダイアライザーや透析用剤など消耗品の生産を担い、国内外の透析医療の現場を支えています。

杉本:金沢製作所は、日機装のメディカル事業における国内唯一の生産拠点です。透析治療に必要な製品を安定的に供給するため、日々の生産活動に取り組んでいます。透析は患者さまの命に直結するため、製造が止まることは許されません。従業員一人ひとりが使命感を持って日々の業務にあたっています。

杉本工場長

杉本工場長

また、金沢製作所の敷地内には『宗桂会館』が併設されています。日機装の創業者、音桂二郎は、石川県の伝統工芸である加賀象嵌(かがぞうがん)の振興発展を通じて地域産業の基盤強化と伝統文化の向上に寄与するため、1993年に財団法人宗桂会を設立※。宗桂会館では、日機装の製品紹介のほか、加賀象嵌の作品や道具、図案などを紹介し、地域の伝統文化に触れられる場として金沢の皆さまに親しまれています。

中田:宗桂会館は、私たち日機装と地域とのつながりを深める象徴的な施設です。金沢製作所の建設にあたり、地域の伝統文化である加賀象嵌の振興に貢献したいという思いから設立しました。地元の方々には、展示をご覧いただくだけでなく、体験教室などの取り組みも行って加賀象嵌の魅力にも触れていただけるようにしています。

中田製作所長

中田製作所長

世界の透析医療を支え、地域との深いつながりを大切にする日機装金沢製作所は、どのような軌跡を描いてきたのでしょうか?

※2013年に公益財団法人に移行。

使命感を胸に進んだ立ち上げ期

日機装がメディカル工場の拠点として金沢の地を選んだのには、いくつかの理由があります。まず、豊かな自然に恵まれ、ダイアライザーの製造に不可欠な清らかな水資源が豊富であること。そして、学都・金沢として知られるほど、学びの歴史と文化が根付いていること。こうした環境と知の融合が新たな生産拠点に最適な場所として金沢の地が選ばれ、1995年に金沢製作所が完成しました。

立ち上げ期の金沢製作所の様子

立ち上げ期の金沢製作所の様子

立ち上げ当初は想定外の苦労も多く、戸惑いの連続だったと二人は振り返ります。

杉本:私は静岡製作所で装置の組み立てや消耗品の生産技術に携わっていましたが、金沢製作所の立ち上げを機に、金沢へ異動しました。そこでまず直面したのは、想像以上の雪。今でこそ除雪設備も整っていますが、当時はまだ十分な体制がなく、雪との闘いから始まりました。また、所内の機能も整っていない状態で……。昼食を頼んでも割り箸がなく、みそ汁を飲む器もなかったくらいです。当時若手だった私が、大急ぎで買いに走った日を今でも覚えています。(笑)

中田:まだ使える建屋も少なくて、限られたスペースをどう活用するかを模索しながらの立ち上げでしたよね。設備の準備や生産ラインの構築、取引先探しといった製造体制の準備に加え、従業員が安心して働けるようなインフラ整備も同時に進行。限られた条件の中で、一つずつ課題をクリアしながら、形にする必要がありました。

万全とは言えない状況でも、金沢製作所には、静岡製作所で担っていた人工腎臓(ダイアライザー)に使用するPEPA膜の生産を引き継ぐという大きな役割がありました。万が一生産が止まれば、患者さまの命に直結する透析製品を届けられなくなります。

杉本:「絶対に透析医療の流れを止めない」。その使命感が、私たちの原動力でした。静岡製作所の生産を停止し、金沢製作所へ切り替えるまでに与えられた時間はわずか1カ月半。それは雪深い時期とも重なり、切迫した状況での挑戦でした。無事に生産を開始できたのは、当時のメンバー全員の努力と使命感の賜物だと思います。あの時、困難な状況下でも諦めずにやり遂げた経験、そして患者さまへの責任感が、今も金沢製作所の土台になっているんです。

1996年には、人工腎臓透析用剤「Dドライ」の製造を開始。さらに翌年にはダイアライザーの組み立てラインが本格稼働しました。工程の見直しを重ねながら、生産体制が少しずつ強化され、現在の基盤が築かれてきたのです。

地域に根ざし、共に歩む企業へ

製品の製造が軌道に乗った2000年代には、生産活動の基盤となる地域社会とのつながりをさらに深めようと、地域貢献活動にも力を入れ始めます。

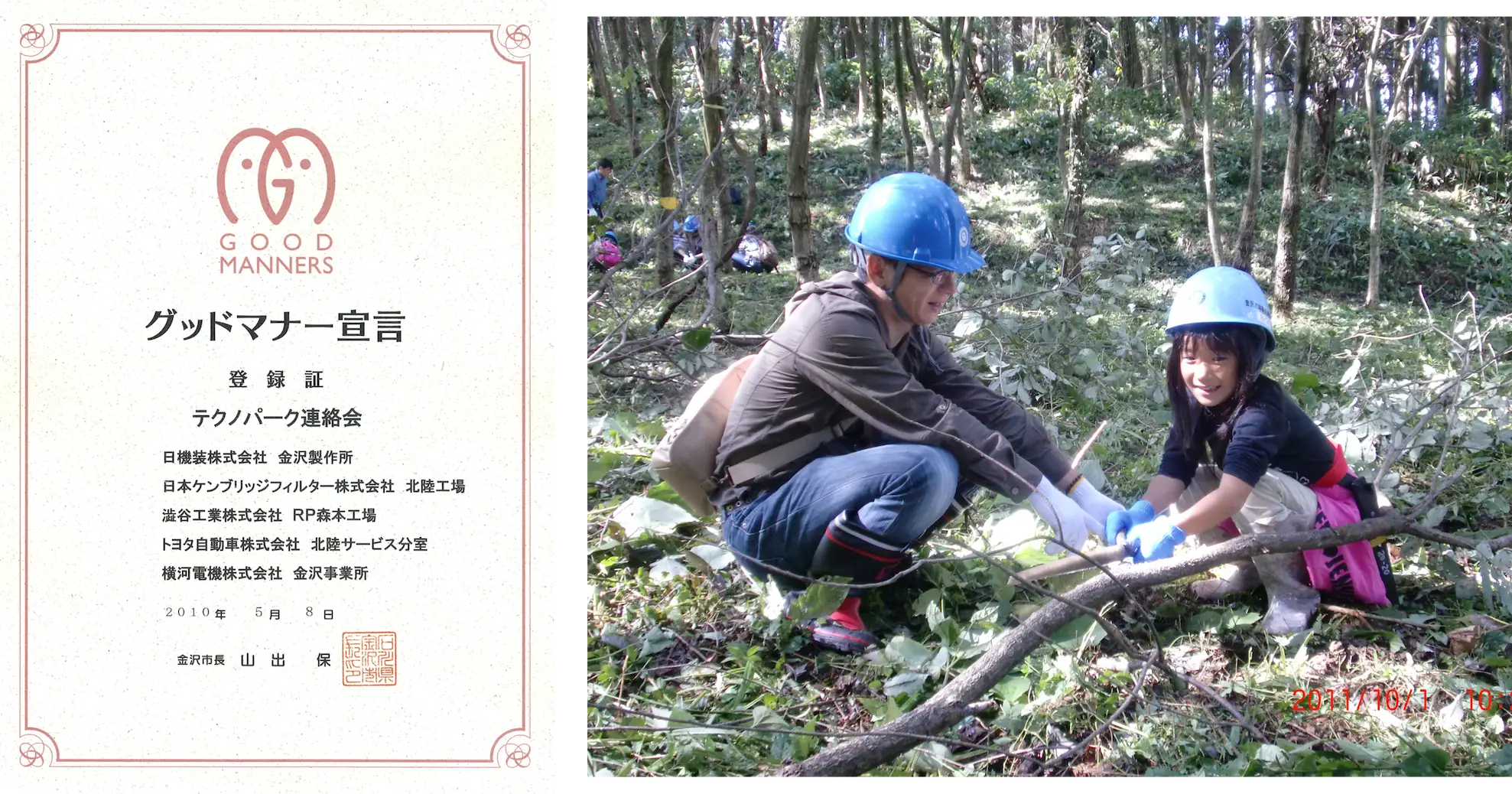

金沢製作所がある金沢テクノパークには、北陽台の豊かな自然が広がっています。その景観を次世代に残すため、2007年から森づくり活動を実施。「金沢テクノパーク連絡会」※に所属する企業の従業員やそのご家族と協力して、春と秋の年2回、約2haの緑地でスギやコナラの間伐、遊歩道の整備といった環境保全に努めています。

中田:金沢テクノパーク連絡会は、当時の金沢製作所長が旗振り役となって立ち上がりました。連絡会には金沢市も参加しており、日機装は近隣の企業同士や地域とのつながりを深めてきました。

「金沢テクノの森」の森づくり活動は、この連絡会の取り組みとして始まったものです。従業員に直接環境活動を体感して欲しい、家族との森での時間を楽しんで欲しい、働いている環境への感謝の時間にして欲しいとの思いで、現在も継続して実施しています。連絡会に所属する他の企業さんと一緒に「森づくり宣言」をしたことで、これからも活動をつなげていきたいという責任感にもつながっていますね。

また、毎年春には、進出企業や地元の町会連合会と協力し、沿道のゴミ拾いや除草などの美化活動を続けています。これらの取り組みが評価され、2010年に金沢市「グッドマナー宣言」登録証を取得。翌年に「いしかわ版里山づくりISO」に認証されるなど、地域に根ざした企業としてつながりを深めてきました。

杉本:地域の方々との交流が進む中で、日機装の名前が少しずつ浸透し、ネットワークが広がりました。金沢市の取引先や地域の方々との関わりも深まり、金沢の企業としての存在感が増していることをうれしく思っています。

※「金沢テクノパーク連絡会」…金沢市と金沢テクノパークにある企業で構成され、地域の環境保全活動や所属企業の交流を深める活動を実施。

グッドマナー宣言登録証と森づくり活動の様子

グッドマナー宣言登録証と森づくり活動の様子

拠点再編による拡張を経て、新たなステージへ

2014年4月、金沢製作所は大きな節目を迎えます。拠点再編により静岡製作所の生産機能の大部分が金沢製作所に移管されることになりました。これにより、金沢製作所はメディカルと航空宇宙という2つの事業を担う拠点として拡張されました。

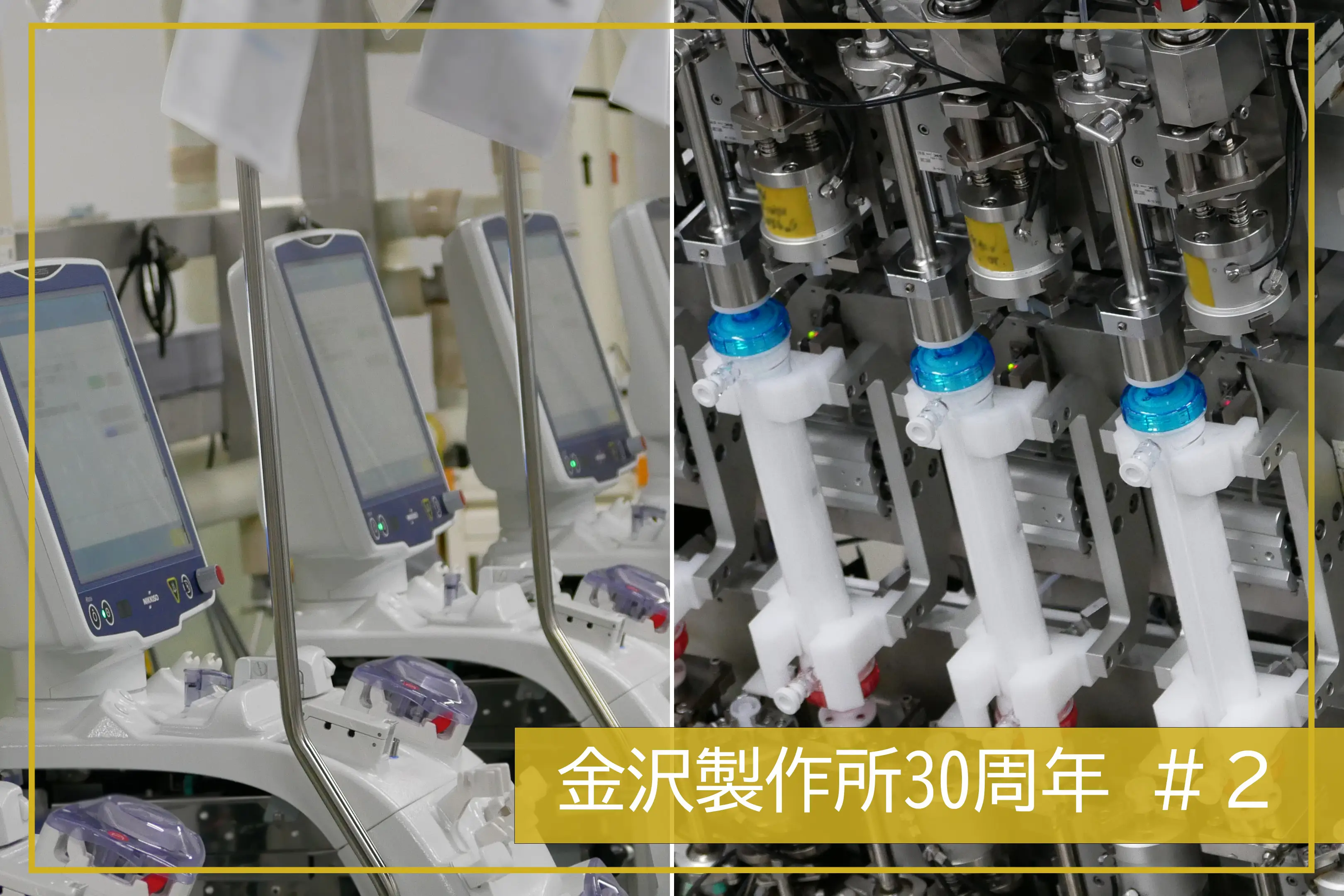

拠点再編後、透析装置検査の様子(2015年)

拠点再編後、透析装置検査の様子(2015年)

拠点の拡大により生産力が強化される一方で、業務の進め方や価値観の違いによるすれ違いも生まれていきます。異なる事業が共存する中で、組織としてどう調和を図りながら進めていくか。新たな挑戦が始まりました。

杉本:生産拠点の統合は、異なる組織風土の従業員が同じ職場で一緒に働くということです。静岡製作所で培われた業務を金沢製作所で展開するにあたり、県民性や担当者ごとの価値観の違いにも向き合う必要がありました。

日機装のメディカル工場として、金沢製作所らしい進め方を模索しながら、ルールの統一や情報共有の仕組みを作っていきました。例えば、もともと製品別に組織が分かれていたのですが、間接部門を統合して機能別の組織にし、製作所の情報を共有できるようにしました。社員同士の交流の場を作ったことも良かったと思います。

中田:そうですね。組織としての一体感を築くには、互いに理解し合うことが大切だと感じています。そこで、当時の職場文化や時代背景も踏まえ、社員旅行や部活動といった交流の場を積極的に設けました。生産拠点統合の際には、金沢の百万石まつりの踊り流しや金沢マラソンのボランティアに参加したり、運動会、球技大会を企画したりしました。そうした時間が、社員同士のつながりを深め、組織の結束力が強まったと思います。

拡張にともない、目を向けるべきは製作所内だけではありません。交通渋滞などの周辺環境への影響について、テクノパークの企業や地元自治体、警察とも連携し、課題解決に取り組んできました。

中田:当時は最大で900人を超える従業員が勤務していました。大人数の従業員が一斉に出退勤すると、周辺道路に渋滞を引き起こしてしまいます。企業として地域の方々に負担をかけることは避けなければなりません。そこで、出勤時間を分散させて交通量を減らす、他のテクノパークの企業さんと警察に働きかけるなど、ご迷惑をかけないような取り組みを実施しました。

静岡製作所の移管や組織の変革……。変化が続く中でも、挑戦と工夫を重ねながら、金沢製作所は安定した生産体制を築いてきました。

世界の透析医療を支える生産拠点へ

2018年秋、世界的な航空機需要の高まりを受けて、航空宇宙工場が宮崎へ移転。金沢製作所は医療部門に特化した生産拠点となりました。今や日機装の透析装置やダイアライザーは、世界中に輸出され、グローバルに透析医療を支えています。

また、日機装としての変化だけでなく、外部環境の動きにも柔軟に対応していく必要があります。とくに、医療機器の製造は、欧州や中国など各国で求められる規格の基準が年々厳しくなっており、確かな品質と安全性が求められています。

こうした時代の変遷に適応しながら製品を届けるには、「常に最新の基準を把握し、現場に意識を根付かせる仕組みが欠かせない」と、杉本さんは話します。

杉本:金沢製作所では、さまざまな従業員が働いているからこそ、その全員が同じ品質意識を持てるよう、教育やルールの徹底が必要だと感じています。分かりやすい手順書の作成やトレーニングの導入などにも力を入れ、誰もが迷わず作業に取り組める環境となるよう、改善を重ねていきます。

これからも、地域とともに歩む企業でありたい

金沢製作所は、地域に根差した企業として、雇用機会の創出にも力を入れています。実は中田製作所長も、立ち上げ時に地元採用されたメンバーの一人。現在では、多くの従業員が石川県内で採用されています。

杉本:従業員には、「自分たちが作る製品が、金沢から世界中の透析患者さまの命をつないでいるんだ」という使命感と誇りを持って働いてもらいたいと思っています。製品によっては量産品で、作業が単調に見えるものもあるかもしれません。しかし、同じものを高い品質で確実に作り続け、安定供給するということは非常に重要です。そうした従業員一人ひとりの地道な努力や貢献に光を当て、しっかりと評価できる工場でありたいと考えています。

中田:日機装で働くことを通じて、従業員一人ひとりが成長を実感できる。そんな環境づくりを目指しています。たとえ将来、日機装を離れることがあったとしても、「日機装で働いていた人なら信頼できる」と評価されるような、その人の人生にとってプラスになる経験を提供できる職場でありたいですね。

現在の金沢製作所

現在の金沢製作所

自然災害や感染症、経済状況の変化など、さまざまな出来事があった30年の歴史の中で、日機装には変わらないものがあります。それは患者さまの命を守る責任です。

杉本:私たちのお客さまは医療機関ですが、その先にいる患者さまを常に意識しています。確かな製品を途切れることなく届ける。それが私たちの責任であり、透析患者さまの安心につながる使命です。安心して治療を受けていただけるよう、高品質な製品づくりに努めています。

「近隣に住む透析患者さまの中には、金沢製作所を訪れてくださる方もいるんですよ」と、中田さんは真剣な眼差しで教えてくれました。

中田:透析装置やダイアライザーを一目見るために金沢製作所を訪れて見学くださる患者さまもいます。そうした方と直接お話しする機会や交流を通じて、私たちの手がける製品が命を支えていることを改めて実感するんです。

地域と共に成長してきた金沢製作所。立ち上げ期からその発展を見守ってきた二人には、特別な思いがあります。

杉本:静岡から金沢に移り住み、人生の半分以上をこの地で過ごしてきました。「第二の故郷」という言葉がありますが、私にとって金沢はもう「第一の故郷」。これからも地域の一員として、貢献していきたいと考えています。

中田:30年の歳月の中で、多くの人の思いがこの場所に積み重ねられてきました。創業者の熱意、地元の方々の支え、そして現場で働く人の努力。そのすべてが金沢製作所の今を形作っています。だからこそ、これからも次の世代にこの思いをつないでいく責任があるんです。

次世代につなぐ取り組みの一つとして、金沢製作所では地元の学校や大学と連携し、未来を担う人材育成にも貢献しています。地元の小中学生を対象にした工場見学や、金沢子ども科学財団と共催する科学教室も開催。子どもたちが科学やものづくりに親しめる活動にも力を注いでいます。

金沢製作所はこれからも地域と共に歩みながら、命を支えるものづくりに取り組んでいきます。

ピックアップ記事

関連記事

-

日機装の文化

日機装の文化

「不思議な共通点」を探して──加賀象嵌作家と医療機器メーカー技術者ものづくり対談

- 人間国宝

- 加賀象嵌

- 金沢

- 血液透析

- メディカル事業

- インタビュー

2025/11/05

-

日機装の文化

日機装の文化

日機装の技術を世界へ。グローバルに活躍する社員を追った記事3選

- 航空宇宙事業

- メディカル事業

- CFRP

- 血液透析

2025/10/17

-

日機装の文化

日機装の文化

【Bright3周年】時を経て見えてきた、新たな景色。Brightに登場した4人の現在地とは

- インタビュー

- メディカル事業

- 精密機器事業

- 航空宇宙事業

- インダストリアル事業

2025/09/10

-

日機装の文化

日機装の文化

【Bright3周年】社会を支える技術と人々に光を。日機装「Bright」の歩みとこれから

2025/07/23